Vidéo de la rencontre avec Seidik Abba, Salomé Meiers Naem, Félix Atchadé et Catherine Coquery-Vidrovitch.

Vidéo de la rencontre avec Seidik Abba, Salomé Meiers Naem, Félix Atchadé et Catherine Coquery-Vidrovitch.

Vidéo de la rencontre avec Ndongo Samba Sylla, Salifou Boubé Yacouba, Isabel Borgès-Voltine, Félix Atchadé et Catherine Coquery-Vidrovitch.

Cette chronique de la revue Recherches internationales est consacrée aux armes nucléaires de l’Iran et d’Israël.

Vidéo de la rencontre organisée sous la Coupole de l’espace Niemeyer le 28 avril 2025, avec Roger Fajnzylberg, Dimitri Manessis et Marie-Anne Matard-Bonucci, animée par Serge Wolikow.

Par Serge WolikowHistorien, professeur émérite de l’université Bourgogne-Europe, président de la Fondation pour la mémoire de la déportation, président du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri.L’Humanité, le 14 avril 2025. Lire sur le site du journal Avril-mai 1945, les derniers camps sont découverts par les armées alliées. Le monde commence alors à mesurer la dimension macabre de l’entreprise nazie, mais aussi la solidarité et la résistance des déportés. Les…

Conférence organisée par Recherches Internationales et le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne le 18 mars 2025 à 18h30 à l’Espace Niemeyer (6 avenue Mathurin Moreau, 75019, Paris). Inscription ici ou ou par courriel au redaction.recherchesinter@gmail.com Fragilités économiques, instabilité politique, montée de l’extrême droite, tensions démocratiques et sociales, l’Allemagne autrefois érigée en modèle fait face à une crise parfois qualifiée d’existentielle. Alors que les secousses affectant Berlin ne sauraient être isolées des tempêtes mondiales,…

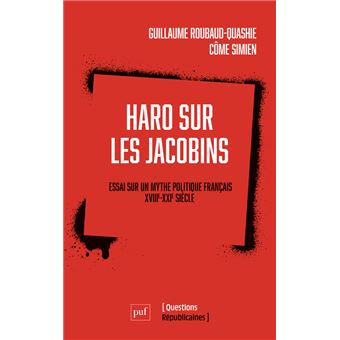

Les Jacobins et le jacobinisme n’en finissent pas d’occuper le débat public français, comme anathème souvent, comme étendard parfois. Ce sont pourtant des mots piégés, charriant avec eux bien des légendes qui s’ignorent. Dans l’imaginaire commun, le jacobinisme désigne une centralisation féroce. Par opposition, le girondinisme, supposé décentralisateur, est paré de toutes les vertus libérales. Jacobins, jacobinisme : ces deux termes suggèrent aussi une année, 1793, et une dictature, celle…

Par Michel Rogalski, directeur de la revue Recherches internationales Chronique de Recherches internationales, février 2025 Élu, et bien élu, Donald Trump s’installe au sommet de la première puissance mondiale. Débarrassé de ses adversaires démocrates qui terrassés, se retrouvent sans chef et sans programme. Car ils ont plus perdu que lui-même n’a gagné. Arrivé au pouvoir dans des conditions beaucoup moins impréparées que la première fois, il a à ses côtés…

Cette chronique de la revue Recherches internationales est consacrée à la crise du modèle allemand.

Cette chronique de la revue Recherches internationales est consacrée à la demande d’adhésion de la Turquie aux BRICS.

Conférence débat organisée par Recherches internationalesEspace Niemeyer (6 avenue Mathurin Moreau, 75019, Paris) 27 novembre 2024 à 18h30Inscription obligatoire en cliquant ici ou par courriel au redaction.recherchesinter@gmail.com Plus d’un an que le Moyen-Orient est plongé dans la guerre. Après le massacre du 7 octobre, la pluie incessante de missiles sur Gaza, enfin le front libanais, demain peut-être l’Iran. C’est toute la région qui est au bord du précipice. Pour mieux comprendre la situation, Recherches Internationales a…

Par Michel Rogalski, directeur de la revue Recherches internationales Chronique de Recherches internationales, septembre 2024 Le monde a connu des guerres meurtrières, maints conflits et surtout des vagues de dépenses militaires quantitatives et qualitatives qui ont atteint des sommets colossaux. Le modèle de référence qui s’impose fut celui de la guerre froide entre les deux Grands de l’époque – Union soviétique et États-Unis – dont la rivalité/affrontement se constitua dès 1917…

Cette chronique de Recherches internationales est consacrée à la prochaine investiture de Claudia Sheinbaum à la présidence du Mexique

La chronique des Recherches internationales, août 2024Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine à l’Université de Rouen. Auteur de Venezuela : de la Révolution à l’effondrement aux Presses Universitaires du Midi. Le chavisme a longtemps constitué un espoir en Europe : le renouveau de l’intervention de l’État dans un pays qui avait souffert de plusieurs plans d’ajustement co-signés avec le FMI, la mise en place de dispositifs de démocratie…

Recherches internationales, été 2024 Nous vous signalons la parution du dernier numéro de la revue dont le dossier central, coordonné par Alexis Coskun et Michel Rogalski est consacré au Moyen-Orient. Présentation du numéro Un brouillard de mythes fondateurs contradictoires, de souffrances accumulées et de mémoires invisibilisées entoure depuis des décennies la « question de Palestine ». Depuis les massacres du 7 octobre et la pluie incessante de bombes israéliennes qui…

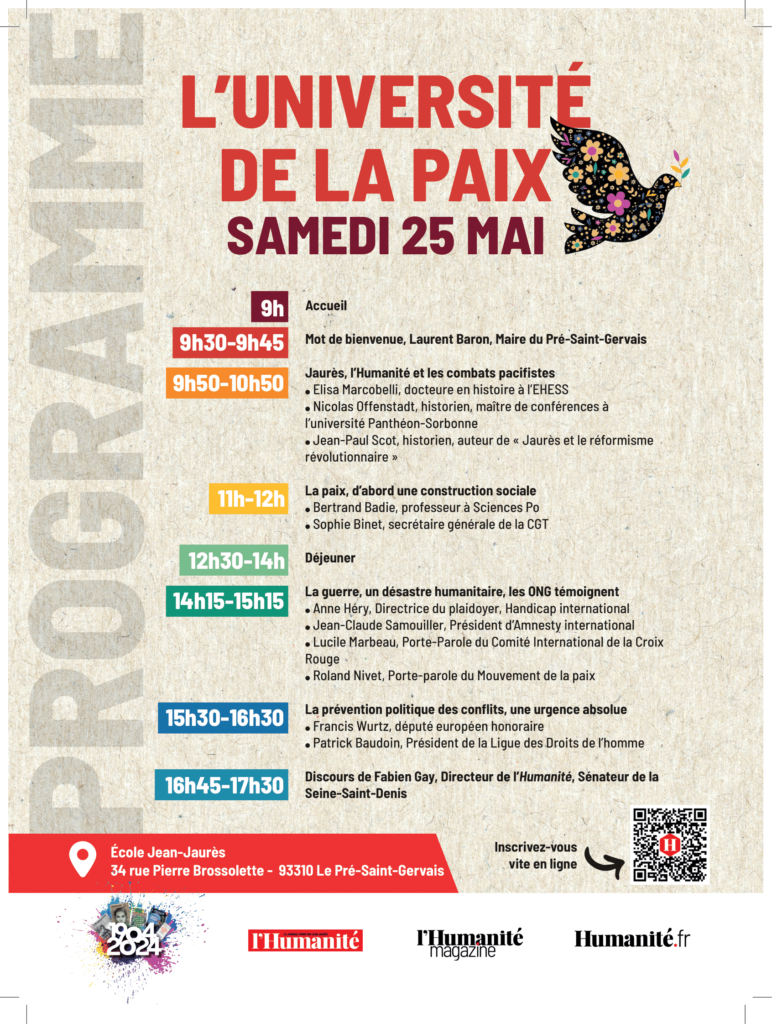

À l’occasion des 120 ans de l’Humanité, le journal rend hommage aux combats de son fondateur Jean Jaurès, en organisant la première Université de la paix.

L’Institut pour la paix (IPP) organise les jeudi 25 et vendredi 26 avril 2024 à la Sorbonne (Salle 6, 12 place du Panthéon, Paris) un colloque international et pluridisciplinaire ouvert au public. Présentation Le colloque poursuit deux principaux objectifs. Il vise d’abord à analyser les tenants et aboutissants des opérations Serval puis Barkhane dans cinq pays francophones de la partie occidentale du Sahel. Dans un deuxième temps, et en dépit de l’existence…

L’Institut pour la paix (IPP) lance un appel à contribution pour le colloque qui se tiendra les 14 et 15 novembre 2024 à l’université de Bourgogne à Dijon. Résumé Depuis que la guerre est de retour sur le sol européen en 2022 (puis au Moyen Orient en 2023 et ailleurs en Afrique depuis plus longtemps), et offre sa catastrophique réalité aux yeux du monde, parler de paix semble de plus…

Dans un contexte où les questions migratoires sont largement instrumentalisées à des fins politiques, comment rationaliser le débat et faire avancer concrètement les droits des personnes immigrées ? Cette séance décrypte l’arsenal normatif mis en place en France et en Europe et débat des grands axes d’une politique migratoire humaniste.

Cette 3e séance du cycle « Le retour de la gauche en Amérique latine » revient sur la victoire historique de la gauche en Colombie en 2022. Réformes fiscale, du travail, de la santé, agraire, etc. : quels premiers enseignements peut-on tirer de la présidence de Gustavo Petro ?

Vidéo de la 2e séance du cycle: Le retour de la gauche en Amérique latine avec Franck Gaudichaud et Alfredo Joignant. Quelle est la genèse de la victoire de la gauche à la présidentielle de 2021? Pourquoi le processus constituant a-t-il échoué? Quels premiers enseignements de l’action gouvernementale du président Boric?

La chronique de juillet 2023 de la revue Recherches Internationales, par Michel Rogalski, consacrée aux mutations qui ébranlent le Moyen-Orient.

La chronique de juillet 2023 de la revue Recherches Internationales, par Michel Rogalski, consacrée aux mutations qui ébranlent le Moyen-Orient.

La proximité géographique de la guerre entre la Russie et l’Ukraine attire l’attention de beaucoup de commentateurs sur les implications de la guerre. Si La Pensée traite de ce conflit récent, c’est depuis sa création qu’elle conduit sa réflexion pacifiste, et pas seulement sur les zones les plus proches de la France. La lecture comparée de ces articles permet de les mettre en perspective. Parmi ces numéros, les plus récents…

Vidéos du colloque organisé les 17 & 18 mars 2023 sous le haut marrainage de Éliane Assassi, présidente du groupe Communiste républicain citoyen et écologiste, sénatrice de Seine-Saint-Denis.

Retrouvez les vidéos de la séance du 31 mars 2022, avec Bernard Dreano, Catherine Samary et Pierre Coutaz.

Quelles sont les conséquences socioéconomiques et politiques de la pandémie en Afrique et en Europe? Quelles analyses et propositions communes pour rompre avec les logiques néolibérales et replacer les biens communs et les services publics au cœur des politiques? Avec Maïté Mola, Assétou Founé Samaké Migan, Louise Gaxie, Cheikh Gueye et Samba Sy.

Alors que la pandémie de Covid-19, la crise sociale et environnementale nous obligent à revoir les priorités, le libre-échange peut-il continuer à guider les relations entre l’Europe et l’Afrique? Avec Fatimah Kelleher, Africa Kiiza, Helmut Scholtz, Laurent Levard et Jean-Jacques Lumumba.

Décryptage des annonces présidentielles et propositions alternatives pour une souveraineté populaire en Afrique et une solidarité internationale à la hauteur des enjeux. Retrouvez la vidéo du 3e panel avec Félix Atchadé, Anne-Cécile Robert, Kako Nubukpo, Ndongo Samba Sylla et Jibrin Ibrahim.

La chronique de mars 2021 de Recherches Internationales consacrée la Cine, dont les dirigeants semblent soucieux de montrer que, pour réussir une intégration mondiale à leur façon, ils ne sont plus prêts à se plier aux règles des puissances occidentales dominantes. Par Par Ahmed Henni, économiste, ancien professeur à l’université d’Artois.

Par Nils Andersson, ancien éditeur, essayiste. Les chroniques de recherches internationales, mars 2021.

La chronique de février 2021 de Recherches Internationales consacrée à l’affaire Navalny, par Pierre Guerlain, Professeur de civilisation américaine, université Paris Nanterre.

La chronique de janvier 2021 de Recherches Internationales consacrée aux périls du XXIe siècle, par Michel Rogalski.

Les chroniques de recherches internationales, par Pierre Guerlain. Le Washington Post a publié le 9 décembre 2019 un dossier sur la guerre en Afghanistan .Ce journal révèle que les responsables de trois administrations, celle de George W Bush, d’Obama et de Trump ont menti aux citoyens américains sur la guerre et sur les soi-disant succès remportés par les États-Unis.

Retrouvez les enregistrements audio du colloque organisé avec l’Initiative Féministe Euromed le 30 octobre 2019 à la Mairie de Paris.

Depuis ces trente dernières années, nous vivons en Europe une profonde crise de l’accueil des populations qui quittent leur pays par choix ou sous la contrainte du fait de la misère, des persécutions et des conflits. Cette crise s’est aggravée en 2015 avec la guerre en Syrie qui a suivi celle en Libye. En réaction aux politiques de fermeture, d’enfermement et d’expulsion mises en oeuvre par l’Union européenne et ses…

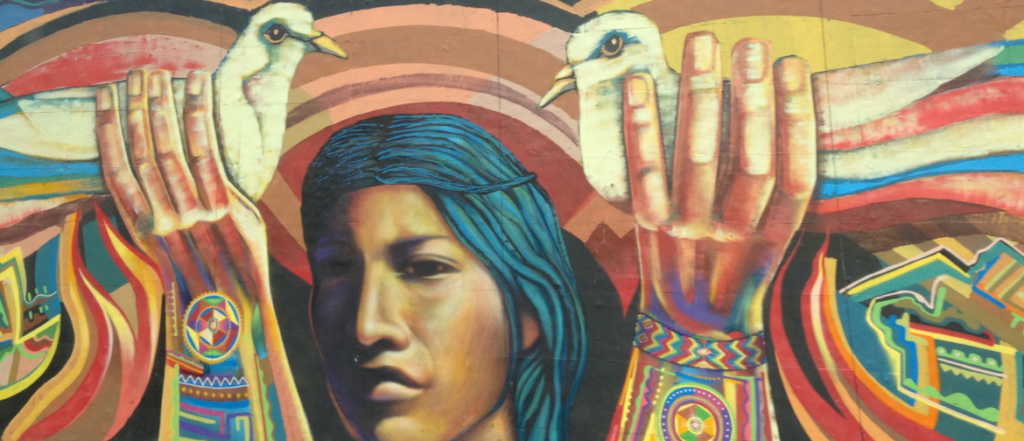

L’exigence de paix donne force et légitimité à l’engagement contre les dominations et les discriminations, comme un des fondements de l’effort d’émancipation de l’humanité. L’ambition du colloque était d’explorer ce monde qui aspire à « l’être en commun», dans les conditions d’aujourd’hui, en donnant la parole à celles et ceux qui le portent.

Par Patricia Lewis, le 22 octobre 2018. Les autres pays doivent rappeler aux États-Unis et à la Russie que les accords de contrôle des armements ne constituent pas un problème bilatéral. Ils affectent le monde entier.

Par Youssef Mahmoud, le 18 janvier, 2019. Les aspirations à la paix ont tendance à être décrites négativement, comme l’absence de conflit. Dans beaucoup de sociétés, la paix est vécue comme un ordre qui suit la fin de la guerre, souvent appelé paix négative.