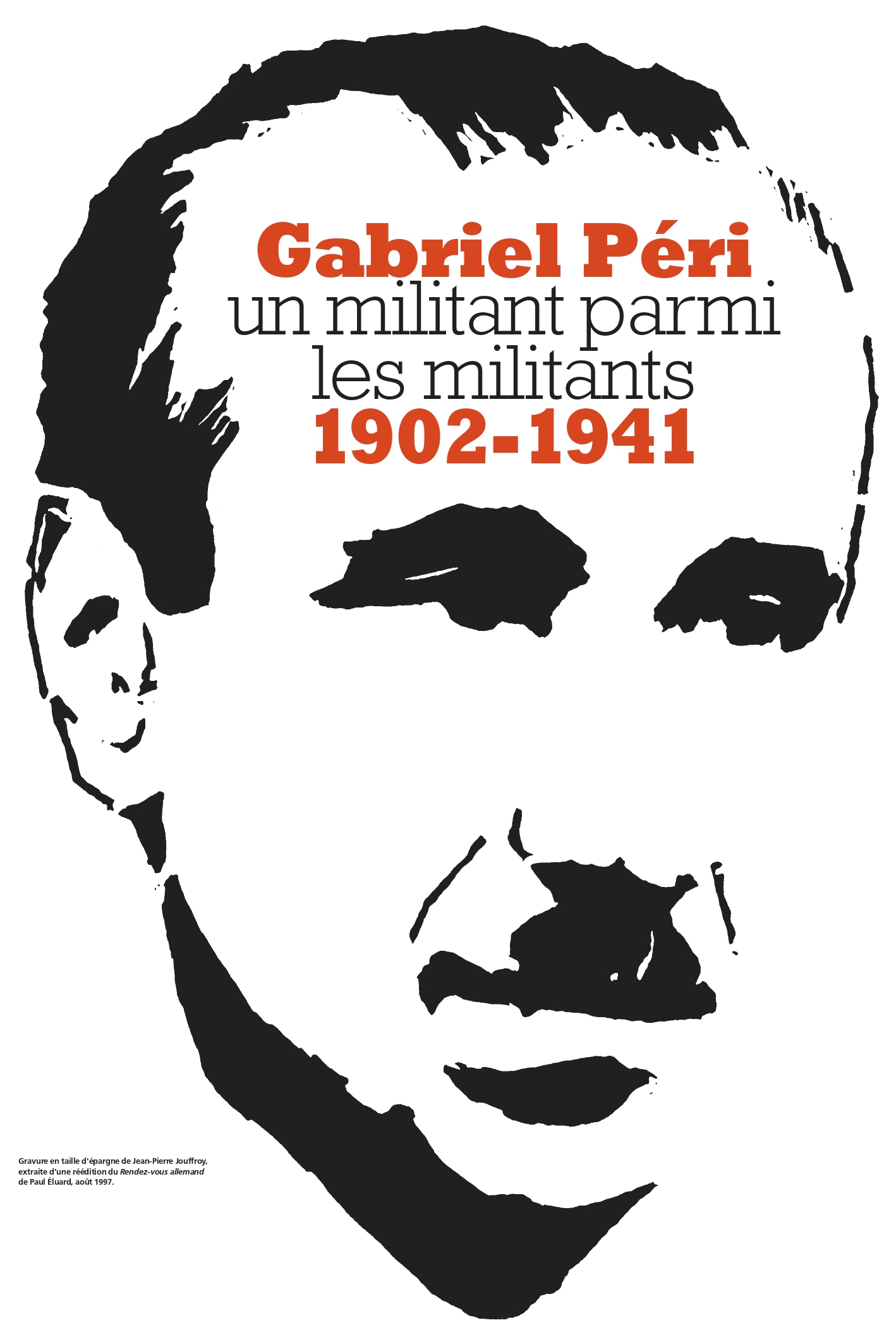

La Fondation a choisi un nom : celui de Gabriel Péri. Pourquoi ce choix ? Sa vie et sa mort en répondent.

Gabriel Péri est né en 1902, à Toulon, dans une famille d’origine Corse d’une modeste aisance. En 1917, il adhère aux jeunesses socialistes et en 1920, à 18 ans, sa situation familiale l’oblige à abandonner ses études après le baccalauréat. Dès lors, outre son activité professionnelle dans une entreprise de navigation, il se consacre entièrement à l’activité politique, particulièrement par la plume : il collabore à diverses publications à Aix, à Marseille et, surtout à la revue Clarté, fondée par Henri Barbusse et Paul Vaillant-Couturier. Il ne cessera plus d’écrire, et particulièrement sur les questions internationales.

En 1924, le jeune homme de 22 ans devient ainsi le chef du service politique étrangère de l’Humanité, fonction qu’il exercera jusqu’au 25 août 1939. Député d’Argenteuil en 1932, réélu en 1936, Gabriel Péri s’imposa très vite, à l’Assemblée nationale, comme un parlementaire parmi les plus compétents dans le domaine des relations internationales et diplomatiques.

Si, au sein du Parti communiste et à la rédaction de l’Humanité, ses rapports avec beaucoup des autres dirigeants communistes furent souvent orageux, Péri jouissait d’un prestige considérable au sein du parti aussi bien qu’à l’extérieur, en raison de ses brûlantes convictions antifascistes. Il fut l’accusateur de l’Italie mussolinienne lors de l’agression contre l’Éthiopie et prit la défense de la République espagnole en dénonçant avec force la politique de non intervention. Après la signature des accords de Munich, il s’affirma comme le plus écouté des porte-parole de la résistance au diktat de Hitler.