Par Roger Martelli, Historien.

Mis en ligne le 27 mai 2024.

Le 28 mai 1954, le Conseil d’État annule les décisions du secrétaire d’État à la présidence du Conseil des 3 et 7 août 1953 qui interdisaient à Barel, Bedjaoui, Guyader, Fortuné et Lingois de candidater au concours de l’E.N.A au motif que l’administration ne pouvait sans méconnaître « le principe de l’égalité d’accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics », inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, écarter un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques. Roger Martelli remet en contexte cette importante décision qui s’inscrit dans une période de tensions dans laquelle le gouvernement cherchait à réprimer les activités communistes sans pouvoir pleinement s’engager dans la logique maccarthyste telle que pratiquée aux États-Unis.

Au début septembre 1953, quelques jours avant que ne débute le concours d’entrée à l’École nationale d’administration, le Secrétariat à la Présidence du Conseil informe Yves Barel[1] qu’il a été rayé de la liste des candidats[2]. L’explication officielle est brutale : « Le gouvernement a le devoir de s’assurer que les candidats sont animés envers les institutions républicaines d’un loyalisme absolu. Lorsqu’il s’agit d’un candidat dont les attaches avec le parti communiste sont absolument connues, il est normal que le gouvernement refuse de l’introduire dans l’appareil d’État ». Très vite, on apprend que quatre autres postulants ont été rejetés pour les mêmes motifs, en vertu de décisions prises les 3 et 7 août : Mohammed Bedjaoui[3], Félix-Hilaire Fortuné[4], Guyader[5] et Lingois.

Au cœur de la guerre froide

C’est le tout nouveau secrétaire d’État en charge de la Fonction publique, Pierre July[6], qui s’est trouvé à la manœuvre. Très à droite (en 1953, farouchement anticommuniste, il estime que l’ENA doit être protégée de l’infiltration des « moscoutaires ». En décembre 1954, après que l’affaire se soit conclue par un désaveu du Conseil d’État, il persiste d’ailleurs en accusant une fois encore l’institution de diffuser une inspiration « communo-progressiste » dans toute l’administration ! Il est de fait difficile de lui reprocher de manquer de constance : dès sa nomination, il fait exclure du corps enseignant de l’ENA le géographe communiste Jean Dresch, ce qui provoque sur le moment l’inquiétude de René Cassin et la réprobation du futur doyen de la faculté des Lettres de Paris, Pierre Renouvin. Ce dernier réitère son désaccord à l’été de 1953 : « Que l’État n’appelle pas à certains postes des communistes, c’est son affaire, mais qu’il les écarte d’un concours pour cette seule raison, c’est inadmissible[7] ». Pierre July n’en a cure : selon Antoine Prost[8], la mesure discriminatoire décidée en août frappe, non pas cinq mais sept personnes, trois étudiants et quatre fonctionnaires. Dans l’esprit de son promoteur, elle est le premier acte d’une longue série.

La démarche du responsable gouvernemental n’est pas l’effet isolé d’un exalté, mais participe d’un air de temps qui va bien au-delà de la jeune école des cadres. Elle se situe en effet vers la fin d’une phase internationale de tensions extrêmes, qui va de février 1948 (coup de Prague) à juillet 1953 (fin de la guerre de Corée). Une queue de comète qui, pour le malheur de ses décideurs, vient peut-être trop tard pour faire son effet…

Depuis 1947, les États-Unis vivent dans une psychose de guerre et de « chasse aux sorcières » dont l’activité épuratrice du sénateur Joseph McCarthy n’est que la partie émergée. Au nom du nécessaire loyalisme, les agents de l’administration fédérale sont tenus de jurer qu’ils n’appartiennent pas à une organisation « fasciste, communiste ou subversive ». Malheur à qui refuse de se plier à la nouvelle doxa ! Quand se déclenche la guerre froide, les organisations marquées du sceau de l’infamie sont au nombre de six ; en 1952, on en comptera deux cent douze.

Pour les officiels Américains, la France est au premier rang des pays menacés par le « péril rouge » et ils ne manquent pas de suggérer à leurs alliés de Paris de mettre eux aussi en place un système de surveillance et de fichage des éléments suspects. On n’est jamais mieux servi que par soi-même : les services américains ne manquent pas d’entretenir en France un dense réseau d’informateurs, fort bien rémunérés au demeurant. Les documents officiels déclassifiés de l’administration US montrent qu’ils étaient même prêts, dès le printemps 1946, pour une intervention armée en cas de coup de force communiste. Mais les Américains savent qu’ils ne peuvent se substituer à l’effort sans réticences de leurs homologues français.

Ils n’ont pas trop besoin de leur forcer la main. Dès janvier 1947, avant même la rupture avec les communistes, le président de la République, le socialiste Vincent Auriol, est submergé de rapports des renseignements généraux qui, à partir d’un mélange d’informations plus ou moins fondées et de fake-news farfelues, nourrissent la peur du « complot communiste ». Dans un climat généralisé d’inquiétude et de soupçon, la logique de la guerre des « camps » structure les comportements des deux côtés. S’il y a guerre, il faut tout faire pour détruire l’ennemi[9]…

Le « complot communiste »

Le 16 février 1947, le Journal d’Auriol témoigne du nouveau climat : « Ramadier m’informe que le ministre de l’Intérieur [le socialiste Édouard Depreux] a découvert un complot communiste. Il y aurait 21 % de policiers acquis au complot, 3 % de neutres et 49 % d’hostiles ». Le 22 octobre 1948, sous la houlette du garde des Sceaux, le radical André Marie, le Conseil des ministres décide de lancer un processus de répression pénale de l’activité communiste. On envisage alors, du côté gouvernemental, un grand procès pour « complot » ou pour « atteinte à la sûreté intérieure de l’État » qui vise directement des responsables communistes. Le 23 octobre 1950, un pas supplémentaire est franchi avec un décret qui instaure le délit de « participation » ou « d’organisation d’une manifestation non déclarée ».

Mais la France n’est pas les États-Unis. Le PC français reste une force qui compte et qui garde une large part de l’aura acquise dans la Résistance. La culture juridique française n’est pas prête à superposer jusqu’à les confondre l’État d’urgence et l’État de droit. Au départ, l’exécutif s’oblige donc à une certaine prudence. « Ne pas précipiter une action quelconque, car alors après, si on était obligés de reculer, ce serait pire », écrit Auriol dans son journal. Mais, en attendant de sonner l’hallali, les services de police sont tout de même encouragés à dresser des listes, et en premier lieu celle des membres du PC présents dans l’administration ou des cadres dirigeants, politiques ou syndicaux. Le 29 juillet 1949, Vincent Auriol demande ainsi au préfet de police de Paris, Roger Léonard, s’il dispose de listes de responsables. Le préfet évoque aussitôt une liste de 180 noms. « Ce chiffre est très insuffisant », lui rétorque le Président…

Les réticences manifestes à s’engager en France dans une logique pleinement « maccarthyste » provoquent, tout à la fois, les inquiétudes du grand allié américain et le désir de ses interlocuteurs de calmer à tout prix les angoisses d’outre-Atlantique. Il faut au plus vite accumuler les munitions de la future offensive : en décembre 1950, le Conseil des ministres relance officiellement la demande d’une liste nominative des « chefs communistes de l’administration ». Le président du Conseil de l’époque, René Pleven, n’hésite pas à taper sur la table en exigeant de ses ministres qu’ils s’attellent à la tâche, chacun dans son administration respective. Pour faire monter la pression, on évoque même l’exclusion (« les suspendre tous ») et, pour faire bonne mesure, on parle une fois de plus de rédiger un projet de loi à cet effet.

Toujours à la fin de 1950, le directeur de la Sûreté nationale, Pierre Bertaux, informe Vincent Auriol qu’il est en train de « monter très discrètement une sous-section des Renseignements généraux qui ne paraît nulle part et qui sera étanche par rapport au reste ». Cette sous-section (quatre à cinq fonctionnaires) aura pour objectif de dresser des listes « de gens à surveiller et à neutraliser » (« trois, quatre, cinq mille personnes que nous surveillerons »).

Le vertige policier

Elle va être pilotée par le préfet Jean Baylot, d’origine syndicaliste et socialiste, lui aussi violemment anticommuniste, qui n’hésite pas à confier à ses proches que « tous les magistrats sont communistes ». Il est nommé en avril 1951 et s’attache à faire de la Préfecture de police un centre névralgique de la lutte contre le PC. Il ne choisit pas ses collaborateurs au hasard : son bras droit est le commissaire Jean Dides, qui a été chargé pendant l’Occupation de la répression des résistants étrangers et qui sera plus tard député poujadiste et partisan de l’Algérie française. C’est lui qui est la cheville ouvrière du dispositif, organisant des stages de formation des « syndicalistes indépendants » de la police, où l’on explique crûment : « Nous voulons considérer que le parti communiste, danger national, doit être détruit ».

Il s’appuie dans sa tâche sur Charles Delarue, un ancien collaborateur de la Gestapo, à l’époque orfèvre dans l’art du repérage patient des dispositifs communistes et artisan d’un redoutable « fichier anticommuniste » qui est à la base à la base du travail de la nouvelle antenne. L’équipe Baylot-Dides s’affaire à tisser son propre réseau d’informateurs. Parmi eux, se trouve la figure rocambolesque d’André Baranès, né à Tunis en 1916, proche avant-guerre des nationalistes destouriens et du PC, devenu par la suite journaliste dans la presse communiste et embauché en 1952 au quotidien Libération, alors dirigé par un « compagnon de route » du PC, Emmanuel d’Astier de la Vigerie. Dès 1952, Baranès est intégré dans la discrète « sous-section » pilotée par Baylot et il sera à l’automne 1954 au cœur de la célèbre « affaire des fuites ».

Il reste pour les autorités à déterminer le moment de la grande offensive judiciaire contre le PCF. La guerre a ses salves d’artillerie préparatoires ; la politique, elle, dispose de la batterie des idées. En septembre 1950, dans les bureaux du président du Conseil en exercice, René Pleven, une réunion de tous les partenaires de la « Troisième force » décide de porter sur les fonts baptismaux une organisation spécialisée dans le combat idéologique contre le communisme. Confié à Jean-Paul David, un député venu du radicalisme et ancien résistant à l’OCM, le mouvement « Paix et Liberté » part à la conquête des murs et des ondes pour dénoncer les crimes de Staline et, dans le même mouvement, exiger l’interdiction pure et simple du PCF.

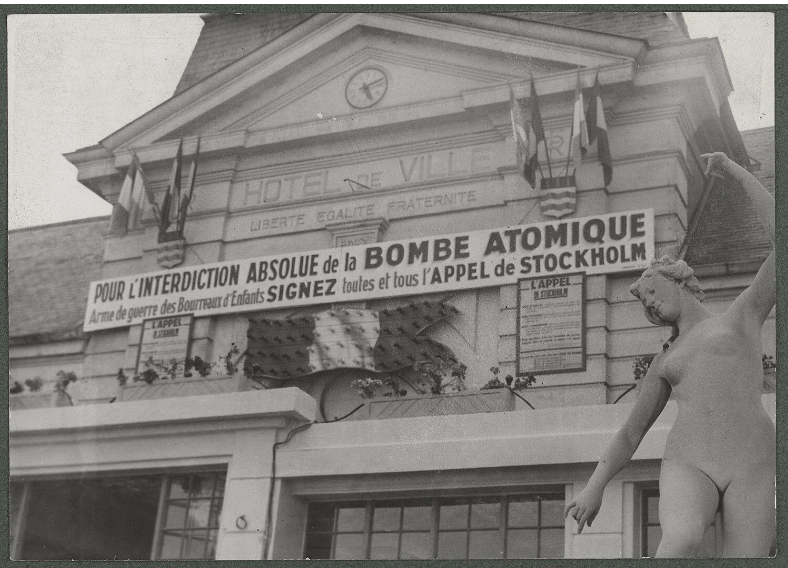

Pour faire bonne mesure, on place des « durs » aux postes clés. On a vu que le préfet Léonard, jugé trop laxiste, est remplacé en 1951 par Baylot. Quant à Jules Moch, qui ne ménagea pas les communistes en 1947-1948 mais qui, tout en se réclamant en 1947 d’une « politique de fermeté républicaine », prônait trop ouvertement le respect de la légalité, il est remplacé à l’Intérieur par le radical Charles Brune. Lui ne s’embarrasse guère de scrupules. Pour montrer que l’on est sans faiblesses à l’égard des communistes infiltrés dans la haute administration (6 % tout au plus pour les historiens Marc-Olivier Baruch et Vincent Duclert[10]), on donne à voir quelques signes. En 1948, on révoque le directeur du CNRS, Georges Tissier puis, en 1950, on s’en prend au physicien Frédéric Joliot-Curie, l’un des « pères » de l’atome français, par ailleurs pivot du Mouvement de la paix créé à l’initiative des communistes et bête noire des Américains. Le 19 mars 1950, il est le premier signataire de l’Appel de Stockholm qui refuse l’utilisation de la bombe H mise au point par les USA ; le 29 avril suivant, il est révoqué de ses fonctions de haut-commissaire au Commissariat à l’Énergie atomique.

Au grand dam des champions de la lutte contre le communisme, le choc frontal avec le PC ne suscite pas un enthousiasme généralisé. Dans un début de décennie marqué par un zénith de tensions – en 1951, on va jusqu’à envisager, dans certains milieux américains, l’usage de l’arme atomique en Corée – ce sont toutefois les « faucons », au demeurant à l’Est comme à l’Ouest. Des deux côtés, l’esprit est à l’espionnite, alors que la guerre de Corée fait rage et que le temps est à la course de l’armement nucléaire censé assurer la victoire décisive. Du côté américain, le temps est au maccarthysme et au resserrement des alliances militaires. Du côté soviétique – qui connaît sa première fracture en 1948, avec la mise à l’écart du Yougoslave Tito -, le temps est à l’uniformisation drastique du « bloc », à la chasse aux espions et aux grands procès politiques qui touchent toutes les « démocraties populaires ».

Partout, sous des formes multiples, ce sont les « faucons » qui donnent le ton. En France, le ministre de l’Intérieur – Charles Brune – et celui de la Justice – Léon Martinaud-Déplat – sont en première ligne. Ils vont s’inscrire pleinement dans le climat d’extrême tension et tentent de profiter de l’incertitude d’un PCF affaibli par l’absence de son numéro un, Maurice Thorez, installé en URSS depuis 1950 à la suite d’un grave accident cérébral. Plus stalinien que jamais, ce PC conserve un impressionnant vivier militant et de bases d’implantation locale solides. Il dispose en outre autour de lui d’un réseau inégalé « d’organisations de masse », dont la CGT est le plus beau fleuron. Il est pourtant sur la défensive, placé dans un isolement politique qu’il cultive, dénonçant sans relâche l’ensemble du dispositif politique français, droite et gauche mêlées dans ce que les communistes appellent alors le « parti américain ».

Le PCF dans la tourmente

Dans cette période brutale, la direction communiste hésite entre la tentation de la surenchère et les tentatives pour rompre l’isolement. En 1952, alors que la guerre de Corée s’enlise et que la France ne sait plus comment se sortir du bourbier indochinois, la surenchère l’emporte et le PCF décide de jouer la carte du rapport des forces direct. En mai 1952, la venue en France du nouveau chef d’état-major de l’OTAN, le général Ridgway – « Ridgway la peste » pour la propagande communiste[11] – est l’occasion pour l’organisation communiste de mettre en scène sa force de frappe[12].

Le 29 mai, à l’occasion d’une manifestation interdite et soigneusement préparée, les manifestants communistes prêts à en découdre se heurtent violemment aux forces de l’ordre, laissant sur le terrain un mort (un ouvrier municipal algérien, Belaïd Hocine[13]) et 200 blessés (contre 27 du côté des policiers). Au soir de la manifestation, le dirigeant communiste Jacques Duclos est arrêté. Dans sa voiture, les policiers s’emparent d’un poste radio-émetteur, d’un carnet de notes et… de deux pigeons. Pour les autorités, la preuve est acquise que la direction du PC orchestrait un « complot contre la Sûreté de l’État ». Plus cruelle, l’histoire retiendra, au grand dam du pouvoir en place, la formule du « complot des pigeons »…

Désormais, les deux camps semblent parfaitement synchrones : l’État central veut depuis quelques années démanteler le « complot communiste » ; après le 29 mai, la direction communiste n’a de cesse de mobiliser ses militants contre le « complot » tramé contre le Parti. Il est vrai que la précipitation officielle alimente la psychose. Au lendemain de la manifestation, des perquisitions ont lieu dans les locaux communistes, à Paris et dans les fédérations de province. À Toulon, la police affirme avoir trouvé dans un poulailler (!) des documents concernant la Défense nationale : c’est le « complot de Toulon », qui entraîne l’inculpation d’une quinzaine de dirigeants, dont Virgile Barel, père du candidat débouté un an plus tard.

Faute de preuves et au bénéfice du doute, la Chambre des mises en accusation décide la libération de Duclos le 1er juillet 1952. Mais l’affaire rebondit le 8 octobre. De nouvelles perquisitions sont opérées dans diverses organisations et entreprises de presse. Elles aboutissent à l’arrestation de quatre dirigeants des jeunesses communistes (Louis Baillot, Paul Laurent, Guy Ducoloné, Jean Meunier)[14] et du secrétaire général adjoint de la CGT, Alain Le Léap.

Tout naturellement, la question des fonctionnaires revient sur le devant de la scène. Le 18 juin 1952, Charles Brune l’évoque une nouvelle fois : « À l’exemple de la Grande-Bretagne et des États-Unis, le gouvernement a l’intention de prendre des mesures contre les fonctionnaires dont les convictions politiques sont incompatibles avec des fonctions d’autorité sur des secteurs de première importance ou intéressant la Défense nationale ». Mais l’exemple anglo-saxon ne passe toujours pas. Léon Martinaud-Déplat avait lui-même dû essuyer un refus de procureur général de la Cour de cassation, Antonin Besson, ainsi que du procureur de la République au tribunal d’instance de la Seine, Maurice Aydalot, quand il avait testé auprès d’eux la possibilité d’utiliser judiciairement un rapport établissant que le PCF disposait de fonds provenant de l’Europe orientale sous contrôle soviétique.

Un maccarthysme en panne…

Quand Jacques Duclos est arrêté et que le ministre de la Justice veut pousser les feux contre lui, la même prudence prévaut du côté des plus hautes sphères de l’État. Le président du Conseil, Antoine Pinay, met en garde ses ministres (« Ne nous ridiculisons pas »), tout comme le font le sénateur René Coty, président de la République l’année suivante, ou l’incontournable Jules Moch. Il faut un artifice juridique, suggéré par le procureur Besson, pour que l’acte d’accusation remplace l’accusation suprême d’atteinte à la « sûreté intérieure de l’État » par la référence moins grave à sa « sûreté extérieure ».

Le 14 octobre 1952, le Parquet militaire de Paris demande l’autorisation de poursuivre Jacques Duclos mais aussi André Marty, Étienne Fajon, Raymond Guyot et Léon Feix (responsable au PC de la lutte anticoloniale). Au total, entre 1947 et 1952, sur 230 demandes de levée d’immunité parlementaire, 210 touchent des députés communistes. Sans compter l’inévitable serpent de mer : pour la énième fois, Brune et Martinaud-Déplat se lancent dans le projet de loi prévoyant l’exclusion des communistes de la Fonction publique… Pendant plus d’un an, poursuites, perquisitions, saisies, arrestations vont se multiplier. Aucune n’aboutira à la condamnation d’un seul dirigeant.

Malgré sa virulence, ce maccarthysme à la française s’avère globalement en échec. Le délit politique n’a décidément pas la cote en terre française. Sur 800 actions judiciaires engagées contre des communistes, entre septembre 1950 et la fin de 1953, un nombre infime (1,8 %) ont relevé de « l’atteinte à la sûreté extérieure ou intérieure de l’État ». Il y a certes une volonté affirmée de criminaliser l’activité communiste, notamment celle qui concerne l’institution militaire. Mais elle se heurte à la réticence solide à l’imputation de délit politique et à l’obligation concomitante de la preuve renvoyée à l’accusation. Il est certes des juges qui sont prêts à pousser le plus loin possible la procédure à l’encontre des responsables et militants – le juge Roth, qui instruit le procès contre Duclos est ainsi la bête noire du PC. Mais les résultats sont des plus maigres : le 14 octobre 1952, la commission des immunités de l’Assemblée rejette la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés communiste (Duclos, Fajon, Billoux, Guyot, Marty) et ce refus est entériné par l’Assemblée, il est vrai de justesse (302 voix contre 294).

« L’affaire Barel », de son point de départ jusqu’à sa conclusion juridique, n’est au fond que la forme concentrée d’une contradiction qui rend impossible le libre déploiement en France du modèle maccarthyste américain. L’interdiction de candidature prononcée en août 1953 est dans la lignée des efforts d’épuration politique de l’administration entrepris à partir de 1948. Mais quand la décision est prise contre les cinq, entre le 3 et le 7 août 1953, l’échec des vagues répressives précédentes est consommé.

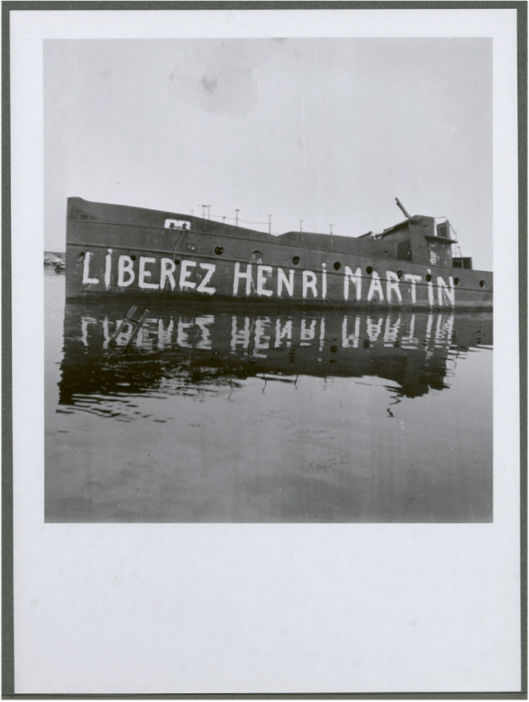

Le 14 juillet 1953, le plus célèbre prisonnier communiste de l’époque, le quartier-maître mécanicien Henri Martin, bénéficie d’une grâce présidentielle. Le 30 juillet, c’est au tour du jeune communiste Louis Baillot d’être libéré, suivi un mois plus tard par la mise en liberté provisoire de Guy Ducoloné, Paul Laurent, les syndicalistes Lucien Molino et Alain Le Léap et le journaliste André Stil. Le 17 novembre 1953, le « complot de Toulon » lui-même trouve sa conclusion juridique avec seize non-lieux prononcés.

Quand l’Assemblée nationale décide, le 13 novembre 1953, qu’il appartient au Conseil d’État de statuer sur le recours en excès de pouvoir formulés par les candidats déboutés, le dénouement de l’affaire peut se lire en filigrane. Le monde, cette année-là est entrée dans une autre phase, moins propre à la paranoïa du tout début de la décennie. Les débats désormais se déportent : le 27 mai 1952, deux jours avant la fameuse « manifestation Ridgway », la France a signé le traité instituant une Communauté européenne de défense, incluant la République fédérale allemande. Le conflit fondamental de l’Est et de l’Ouest reste structurant à l’échelle mondiale. Mais les débats français vont se complexifier et traverser la plupart des forces politiques. La peur du communisme ne disparaît pas, mais, avec l’amorce de la détente, elle prend un aspect moins aigue. Le PCF, dont le dirigeant historique est revenu d’Union soviétique au printemps 1953, peut y retrouver une relative sérénité. En attendant d’autres séismes…

« L’arrêt Barel » du 28 mai 1954 clôt juridiquement la vague des poursuites judiciaires entamée en 1952. Il met aussi fin à l’hypothèse maintes fois réitérée de la loi « protégeant » la Fonction publique de l’infiltration communiste. Désormais l’égale admissibilité devient effectivement un droit subjectif opposable à l’administration. L’arrêté dépasse ainsi de très loin le contexte précis de son objet. Le Conseil d’État reconnaît en effet explicitement, pour la première fois, « le principe de l’égalité de l’accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics » et l’érige en « principe général du droit » que doit respecter le pouvoir réglementaire. Tout candidat s’estimant victime d’une inégalité de traitement lors d’un recrutement peut désormais s’adresser au juge administratif afin qu’il vérifie que ce principe général du droit n’a pas été enfreint. Ajoutons que, à partir de cette date, l’administration, sauf à méconnaître le principe de l’égalité d’accès aux emplois publics, n’est plus en droit d’écarter quelqu’un de la liste des candidats en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques.

Annexes

1. Article du Monde, le 11 septembre 1953

Titre : LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL INTERDIT À UN ÉTUDIANT COMMUNISTE de se présenter au concours d’entrée à l’École nationale d’administration

M. Yves Barel, fils de l’ancien député communiste des Alpes-Maritimes, et récemment diplômé de l’Institut d’études politiques, vient d’être rayé de la liste des candidats au concours d’entrée de l’École nationale d’administration, dont les épreuves commenceront mercredi prochain. Bien qu’il possédât les titres requis et que son dossier de candidature eût été établi dans les délais fixés, M. Yves Barel a été avisé sans commentaire, par la présidence du conseil, qu’il ne pourrait pas se présenter au concours.

« Étant données les missions essentielles que sont appelés à remplir dans l’avenir les administrateurs civils, explique-t-on ce matin à l’hôtel Matignon, le gouvernement a le devoir de s’assurer que les candidats sont animés envers les Institutions républicaines d’un loyalisme absolu. Lorsqu’il s’agit d’un candidat dont les attaches avec le parti communiste sont absolument connues, il est normal que le gouvernement refuse de l’introduire dans l’appareil de l’État ».

Pour justifier sa décision, le secrétariat d’État à la présidence du conseil rappelle le texte de l’ordonnance d’octobre 1945 créant l’École nationale d’administration. « Les administrateurs civils, est-il écrit, ont pour mission d’adapter la conduite des affaires administratives à la politique générale du gouvernement ».

2. Article du Monde, le 29 mai 1954

Le Conseil d’État statuant au contentieux examine aujourd’hui les requêtes de MM. Barel, Guyader, Fortuné, Bedjaoui et Lingois, qui attaquent les décisions du secrétaire d’État à la présidence du conseil refusant de les autoriser à prendre part au concours d’entrée à l’École nationale d’administration en septembre 1953.

Dès l’ouverture de la séance, M. Heumann, rapporteur, analyse les pièces constituant les cinq dossiers ; puis la parole est donnée à M. Letourneur, commissaire du gouvernement, qui développe ses conclusions.

M. Letourneur rappelle d’abord les pouvoirs d’un juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir : si l’acte attaqué est intervenu dans une matière où un texte législatif ou réglementaire subordonne l’exercice des pouvoirs conférés à l’administration au respect d’une ou de plusieurs conditions, le juge doit rechercher si ces conditions sont remplies. Lorsqu’aucun texte ne limite la liberté d’action de l’administration, le juge vérifie seulement si l’acte attaqué est soit fondé sur un motif de droit erroné ou sur un motif matériellement inexact, soit entaché de détournement de pouvoir. Ainsi, lorsqu’un recours pour excès de pouvoir est recevable, l’administration ne dispose pas d’un pouvoir véritablement discrétionnaire, puisque le juge administratif, pour exercer effectivement sa mission, doit au minimum rechercher si les motifs qui ont inspiré la décision litigieuse sont juridiquement et matériellement corrects, et s’ils ne décèlent pas un détournement de pouvoir. De cette obligation imposée au juge découle pour l’administration l’obligation de faire connaître à celui-ci les motifs de sa décision (même pour les décisions qui n’ont pas à être motivées), et d’établir, en produisant tous documents utiles, que les motifs allégués par elles sont bien ceux qui l’ont réellement inspirée. Le commissaire du gouvernement déclare qu’à son avis c’est au juge lui-même de déterminer les éléments que l’administration devait lui fournir.

Dans l’hypothèse particulière des admissions à concourir M. Letourneur précise que les candidats réunissant les conditions requises n’ont pas un droit à concourir : ils doivent être admis à concourir par l’autorité qualifiée (en l’espèce le président du conseil), laquelle a un pouvoir d’appréciation sur le point de savoir si les candidats sont capables de remplir les fonctions qu’ils postulent selon l’esprit et le but en vue desquels la loi les a instituées ; mais l’administration ne peut fonder un refus d’admission à concourir que sur un motif juridiquement correct et matériellement exact.

Passant alors aux cas d’espèce soumis au Conseil d’État, le commissaire du gouvernement indique que les requérants, tirant argument d’indications publiées à deux reprises par « le Monde », estiment avoir été éliminés en raison de leurs opinions politiques. L’administration, invoquant son pouvoir discrétionnaire, a toujours refusé de s’expliquer sur les motifs de son attitude. La section du contentieux au Conseil d’État estimant que les requérants faisaient état de sérieuses présomptions demanda que communication lui fût donnée des documents au vu desquels l’administration s’était décidée ; le ministre répondit qu’il ne possédait aucun dossier en dehors de celui qu’avaient constitué les intéressés eux-mêmes à l’appui de leurs demandes d’admission à concourir ; or cette affirmation paraît contredite par un alinéa d’un rapport du directeur de l’École nationale d’administration d’après lequel une enquête est ouverte sur chaque candidat par les soins du préfet du département où l’intéressé réside.

« En définitive, déclare M. Letourneur, les décisions attaquées peuvent être annulées à trois titres différents. Le Conseil d’État doit :

a) soit constater que le ministre, faute d’avoir fourni les explications qui lui ont été demandées, n’a pas mis le juge à même d’exercer son contrôle de légalité ;

b) soit reconnaître, comme les requérants l’ont soutenu en fournissant une série de présomptions auxquelles le secrétaire d’État n’a rien répondu, que les exclusions attaquées sont intervenues pour des motifs politiques. Or en l’état actuel du droit, et compte tenu notamment des dispositions du préambule de la Constitution, des opinions politiques qui ne se manifestent pas dans des conditions incompatibles avec l’exercice des fonctions sollicitées, ne peuvent pas légitimement motiver un refus d’admission à concourir ;

c) soit considérer qu’en ne communiquant pas aux requérants les griefs retenus à leur encontre l’administration a méconnu les droits de la défense ».

Enfin, après avoir dit quelques mots de divers moyens subsidiaires, le commissaire du gouvernement conclut à l’annulation des décisions attaquées.

Ces affaires ont immédiatement été mises en délibéré.

3. « L’arrêt Barel » du Conseil d’État (28 mai 1954)

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) La requête présentée par le sieur Barel, demeurant …, ladite requête enregistrée le 25 septembre 1953 sous le n° 28238 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l’École nationale d’administration en date du 3 août 1953 et par laquelle le secrétaire d’État à la présidence du Conseil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d’entrée à l’École nationale d’administration ;

Vu 2°) La requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur Guyader, demeurant à Saint-Servais (Côtes-du-Nord), ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 1er octobre 1953 et 27 février 1954 sous le n° 28493 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l’École nationale d’administration du 3 août 1953 et par laquelle le secrétaire d’État à la présidence du Conseil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d’entrée à l’École nationale d’administration ;

Vu 3°) La requête présentée par le sieur Fortuné, demeurant à Paris, 219 rue du Faubourg Saint-Honoré, ladite requête enregistrée le 1er octobre 1953 sous le n° 28524 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l’École nationale d’administration en date du 3 août 1953 et par laquelle le secrétaire d’État à la Présidence du Conseil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d’entrée à l’École nationale d’administration ;

Vu 4°) La requête présentée par le sieur Bedjaoui, demeurant à Grenoble, 3 rue de la République, ladite requête enregistrée le 23 octobre 1953 sous le n° 30237 du secrétariat du contentieux du Conseil d’État et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre au directeur de l’École nationale d’administration du 7 septembre 1953 et par laquelle le secrétaire d’État à la présidence du Conseil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d’entrée à l’École nationale d’administration ;

Vu 5°) La requête présentée par le sieur Lingois, demeurant à Paris, 65 rue de Rennes, ladite requête enregistrée le 24 octobre 1953 sous le n° 30256 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 24 octobre 1953 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l’École nationale d’administration du 3 août 1953 et par laquelle le secrétaire d’État à la présidence du Conseil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d’entrée à l’École nationale d’administration ;

Vu la Constitution de la République française du 27 octobre 1946 ; Vu l’ordonnance du 9 octobre 1945 ; les décrets des 9 octobre 1945 et 13 janvier 1950 ; Vu l’arrêté du Président du conseil des ministres du 29 mars 1952 ; Vu le décret du 18 juillet 1953 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les interventions : Considérant que les groupements intervenants ont intérêt à l’annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables;

Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 13 janvier 1950, modifiant le décret du 9 octobre 1945 relatif à l’École nationale d’administration, les conditions générales d’admission au concours, le nombre des places mises au concours, la date d’ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixés par arrêtés du Président du Conseil ; que, par décret du 18 juillet 1953, le secrétaire d’État à la présidence du Conseil a été chargé d’exercer les attributions conférées au Président du Conseil par les décrets susvisés des 9 octobre 1945 et 13 janvier 1950 ;

Considérant que, s’il appartient au secrétaire d’État, chargé par les textes précités d’arrêter la liste des candidats admis à concourir, d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l’École nationale d’administration et s’il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats, il ne saurait, sans méconnaître le principe de l’égalité de l’accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics, écarter de ladite liste un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques ;

Considérant que les requérants, auxquels le secrétaire d’État à la présidence du Conseil a, par les décisions attaquées, refusé l’autorisation de prendre part au concours ouvert en 1953 pour l’admission à l’École nationale d’administration, soutiennent qu’ils n’ont été éliminés de la liste des candidats arrêtée par ledit secrétaire d’État qu’à raison des opinions politiques qui leur ont été imputées ; qu’ils se prévalent à l’appui de leur allégation de circonstances et de faits précis constituant des présomptions sérieuses ; que, néanmoins, le secrétaire d’État, dans ses observations sur les pourvois, s’il a contesté la portée des circonstances et faits susmentionnés, s’est borné à indiquer, en outre, qu’il appartenait au Conseil d’État de rechercher parmi les pièces versées aux dossiers celles qui lui permettaient de dégager les motifs des décisions prises et s’est ainsi abstenu de faire connaître le motif de ses décisions. Qu’en cet état de la procédure la Section du Contentieux, chargée de l’instruction des requêtes, usant du pouvoir qui appartient au Conseil d’État d’exiger de l’administration compétente la production de tous documents susceptibles d’établir la conviction du juge et de permettre la vérification des allégations des requérants a, par délibération du 19 mars 1954, demandé au secrétaire d’État la production des dossiers constitués au sujet de la candidature de chacun des requérants ; qu’en ce qui concerne les sieurs Barel et Bedjaoui, aucune suite n’a été donnée par le secrétaire d’État à cette demande ; que, s’agissant des sieurs Guyader, Fortuné et Lingois, la Section du Contentieux a, en réponse à une lettre du secrétaire d’État en date du 13 mai 1954 concernant ces trois candidats, précisé que les dossiers dont le Conseil d’État réclamait la communication comprennent l’ensemble des pièces, rapports et documents au vu desquels les décisions attaquées ont été prises. Qu’il n’a pas été satisfait à cette dernière demande par les productions faites le 25 mai 1954 ; qu’il ressort de l’ensemble des circonstances susrelatées de l’affaire que le motif allégué par les auteurs des pourvois doit être regardé comme établi ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions déférées au Conseil d’État reposent sur un motif entaché d’erreur de droit et, par suite, à en demander l’annulation pour excès de pouvoir ;

DÉCIDE :

Article 1er – Les interventions susvisées sont admises. Article 2 – Les décisions du secrétaire d’État à la présidence du Conseil notifiées le 3 août 1953 aux sieurs Barel, Guyader, Fortuné et Lingois et la décision du même secrétaire d’État notifiée le 7 septembre 1953 au sieur Bedjaoui sont annulées. Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d’État à la présidence du Conseil.

[1] Yves Barel (1930-1990) est fils de Virgile Barel, un communiste « historique », député des Alpes-Maritimes de 1936 à 1951et proche de Maurice Thorez. Il n’entrera pas à l’ENA, mais fera une brillante carrière d’économiste et d’épistémologue en sciences sociales (voir la fiche d’Yves Barel sur Data BNF). Il sera par ailleurs membre du comité de rédaction de la revue Démocratie nouvelle pilotée par Paul Noirot. Après la disparition du journal, il participe à la création de Politique aujourd’hui. En 1953, le PC n’omet jamais de rappeler que son frère, Max Barel, polytechnicien et résistant, est mort sous la torture à Lyon, des mains de Klaus Barbie.

[2] Le Monde en rend compte dans son édition du 11 septembre 1953 : « La présidence du Conseil interdit à un étudiant communiste de se présenter au concours d’entrée à l’École nationale d’administration ».

[3] Mohammed Bedjaoui (né en septembre 1929) a été juriste, haut fonctionnaire et diplomate. Il a occupé d’importantes fonctions ministérielles entre 1965 et 2007. En 1952, il est diplômé de l’IEP de Grenoble : c’est à ce titre qu’il postule en 1954 à l’entrée à l’ENA. La Nouvelle Critique de septembre-octobre 1953, sous la plume de Jacques Chambaz, indique qu’il est alors président d’un comité de secours aux travailleurs algériens de la région grenobloise. « Le racisme et l’anticommunisme marchent ainsi la main dans la main », ajoute l’auteur de l’article (« L’Université contre l’Inquisition », La Nouvelle critique, n°48, 1953, p. 35-44).

[4] Félix-Hilaire Fortuné (1921-2014), né en Martinique proche d’Aimé Césaire, auteur de nombreux livres sur les Antilles. Il est instituteur dans la ville du Marin entre 1939 et 1955, avant de devenir inspecteur du Travail et d’entreprendre une carrière politique à son retour en Martinique.

[5] La Nouvelle critique (article précité) parle du « fonctionnaire Guyader, qui n’est pas membre du Parti communiste, mais fut candidat municipal dans le Finistère sur une liste d’Union présentée par notre Parti » (p.36).

[6] Pierre July (1906-1982) est un ancien résistant de Dreux. Membre du Parti républicain de la liberté (PRL) puis du Rassemblement du peuple français (RPF), directeur de l’Echo républicain, il devient secrétaire d’État à la présidence du Conseil de Joseph Laniel entre le 2 juillet 1953 et le 18 juin 1954.

[7] Cité dans Antoine Prost et Jay Winter, René Cassin, Fayard, 2011.

[8] Antoine Prost, « Les débuts difficiles de l’École nationale d’administration (1945-1958) », Vingtième siècle, 2017/2, n° 34, p.65-83.

[9] Sur l’ensemble de la période, l’ouvrage le plus solide sur le sujet est celui de Vanessa Codaccioni, Punir les opposants. PCF et procès politiques 1947-1952, CNRS Éditions, 2013. Le texte proposé ici lui doit beaucoup.

[10] Marc-Olivier Baruch et Vincent Duclert (dir.), Justice, politique et République. De l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie, Éditions Complexe, 2002.

[11] Le monde communiste accuse alors l’armée américaine d’utiliser des armes bactériologiques contre les Nord-Coréens et les Chinois engagés en Corée. Ces accusations font l’objet de violentes campagnes de presse et d’affiches.

[12] Michel Pigenet, Au cœur de l’activisme communiste des années de guerre froide. « La manifestation Ridgway », L’Harmattan, 1992.

[13] L’autopsie révèlera que ce membre de l’Union générale des syndicats algériens (CGT) a été atteint par trois balles, dont une mortelle.

[14] Guillaume Quashie-Vauclin, L’Union de la Jeunesse républicaine de France 1945-1956. Entre organisation de la jeunesse et mouvement d’avant-garde communiste, L’Harmattan, 2009.