Séance 3 du séminaire L’école et la Nation

Mardi 14 octobre 2025, 18h-20h

Fondation Gabriel Péri (22e étage de la Tour Essor – 14 rue Scandicci – 93500 Pantin)

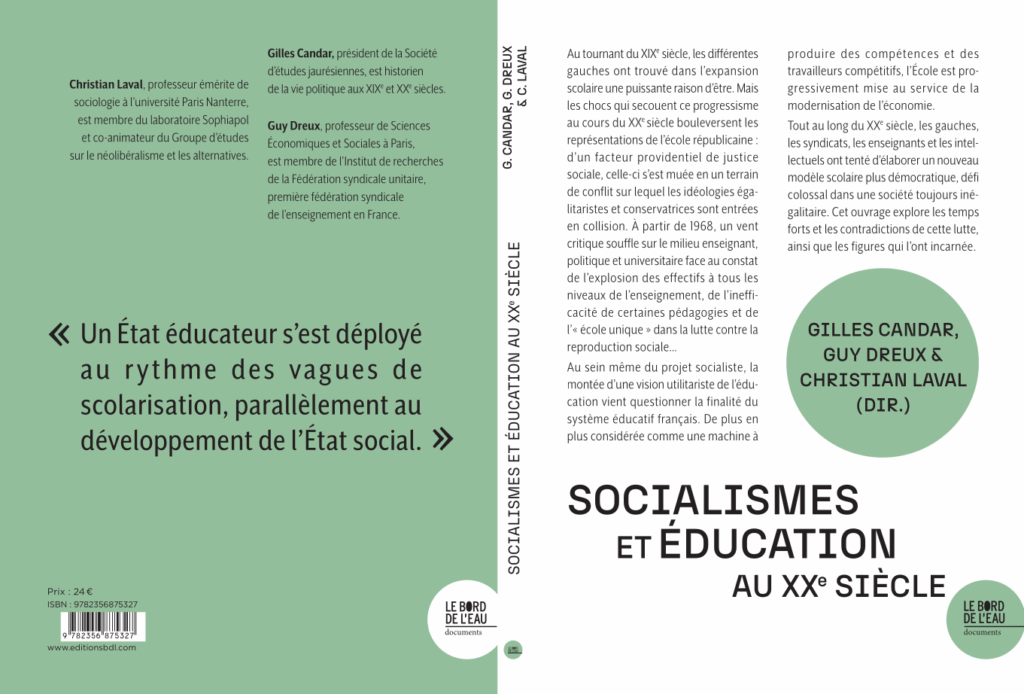

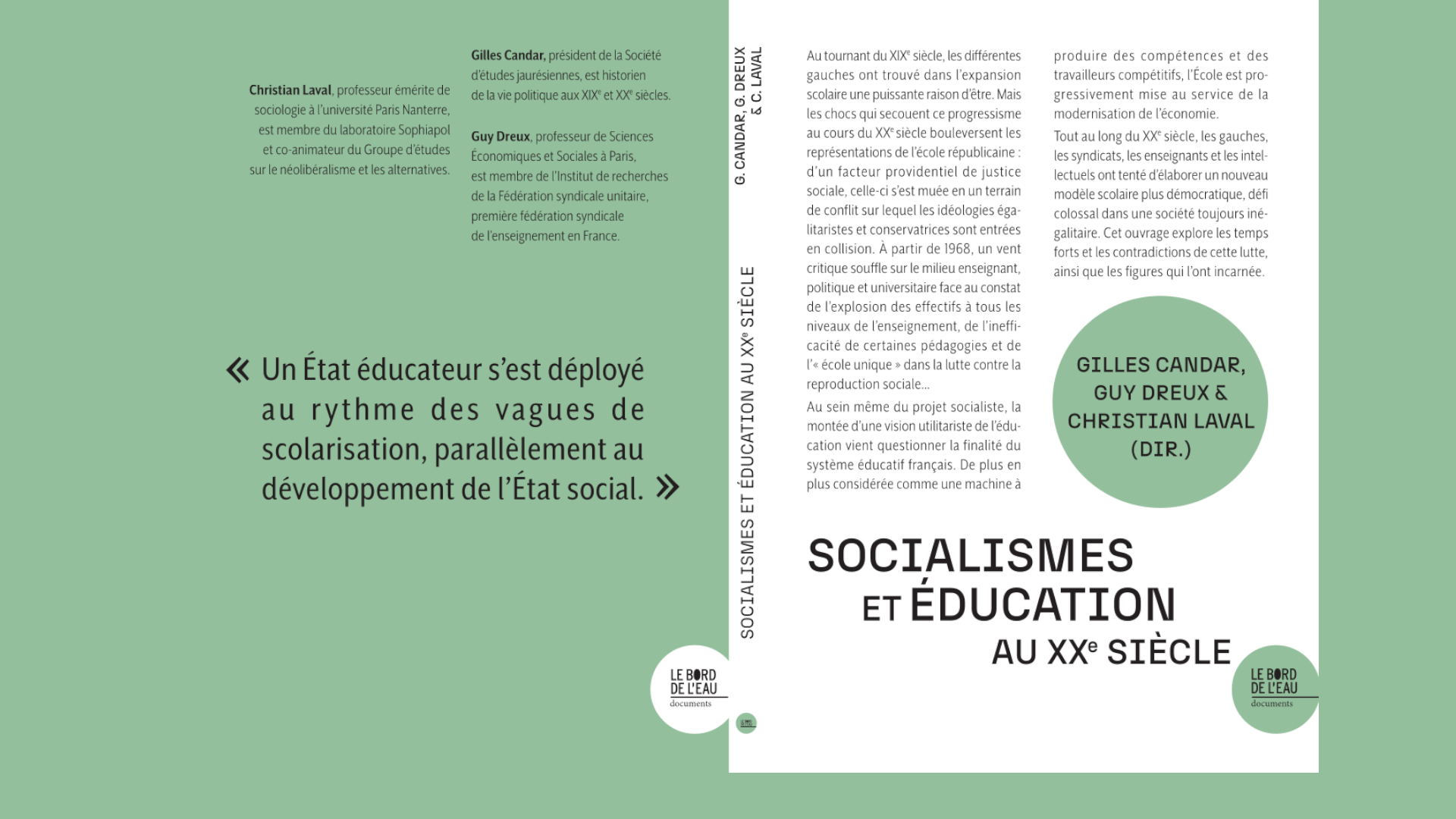

Tout au long du XXe siècle, les gauches, les syndicats, les enseignants et les intellectuels ont tenté d’élaborer un nouveau modèle scolaire plus démocratique, ce qui constitue un défi colossal dans une société toujours inégalitaire. L’ouvrage Socialismes et éducation au XXe siècle (Le Bord de l’Eau, 2025) explore les temps forts qui ont jalonné ce siècle de la démocratisation du système scolaire en France. Une démocratisation qui à mesure qu’elle s’instaure légalement – par l’unification du système scolaire – est contrariée par des logiques de reproduction sociale ; une contradiction qui constitue un défi intellectuel, mais aussi politique et syndical de première importance. Cette séance sera l’occasion de revenir avec trois des contributeurs de cet ouvrage collectif, Paul Devin, Guy Dreux et Lydie Heurdier, sur la question de l’échec scolaire, la conception des contenus scolaires ou encore la définition et la mise en œuvre des politiques d’éducation, autant de préoccupations fortes largement débattues dans la revue L’École et la Nation.

Avec :

- Paul Devin, président de l’Institut de recherches de la FSU : Les conceptions communistes de la lutte contre les difficultés scolaires dans la revue L’école et la Nation.

Jusqu’aux années 1960, les difficultés d’apprentissage sont essentiellement perçues comme résultant des écarts d’aptitudes individuelles qui constitueraient une limite, pensée comme « naturelle », de la capacité d’apprendre des élèves. Il faut attendre le début des années soixante pour que se constitue l’idée d’un échec scolaire pensé comme un problème politique.

Cette idée a été anticipée dès la fin de la guerre autour de Langevin et Wallon puis au sein de la revue L’école et la Nation qui ont agi comme les ferments d’une analyse dont la sociologie critique assurera quinze ans plus tard une plus large diffusion.

- Guy Dreux, membre de l’Institut de recherches de la FSU : Georges Cogniot dans la revue L’école et la Nation

Georges Cogniot a occupé une place éminente au sein du parti communiste pendant près de cinquante années d’engagement politique. Son expertise sur les questions d’éducation était reconnue bien au-delà des solidarités partisanes. Parmi ses innombrables prises de position, la défense de la culture classique et de la culture générale pour l’ensemble des jeunes scolarisés apparaît comme un élément structurant de son engagement comme de sa conception de l’éducation.

- Lydie Heurdier, historienne de l’éducation, membre du laboratoire CIRCEFT-ESCOL de l’Université Paris 8 : La gauche et « l’école unique » : un difficile consensus au-delà de l’idéal démocratique.

La démocratisation de l’enseignement au XXe siècle suppose d’emblée la réalisation d’une école unique. Affirmée comme un objectif essentiel dès le début du XXe siècle, il ne se réalisera que dans les années 1970 sans pour autant mettre véritablement fin à la question initiale : celle d’une éducation plus démocratique. La gauche apparaît bien comme porteuse de cet idéal démocratique mais aussi de critiques de certaines réalisations ; critiques qui justifient l’élaboration d’autres projets, comme celui de « l’école fondamentale, démocratique et moderne » du Parti communiste dans les années 1960.

Animateur discutant : Stéphane Bonnéry, professeur en sciences de l’éducation, directeur de la revue La Pensée.