Par Nathanaël Uhl, chercheur associé à l’ACJJ et Silvère Chabot, rédacteur en chef de Grey Britain

Septembre 2016.

Le Brexit a finalement bien plus ébranlé le Royaume-Uni que l’Union européenne. Avec quelques mois de recul sur le résultat du référendum sur l’adhésion de la Grande-Bretagne à la construction européenne, qui s’est soldé par un vote net de 52% des électeurs en faveur de la sortie, c’est la première conclusion que chacun peut désormais tirer. Déjouant les scenarii, la participation des Britanniques, supérieure à 70%, n’a pas penché vers le camp du maintien. A contrario, ce sont les électeurs favorables au Brexit qui se sont mobilisés de manière massive. David Cameron est donc celui qui aura mis à nu les divisions béantes d’un royaume plus désuni que jamais. Le premier ministre britannique, à l’origine d’une consultation que nul ne lui demandait, en a tiré les conséquences en annonçant sa démission, dès le 24 juin au matin. Celle qui lui succède, Theresa May, une eurosceptique de longue date, entend faire du Brexit une victoire, quitte à s’affranchir du soutien du Parlement. Lequel a été, une nouvelle fois, désavoué par des Britanniques qui rejettent, de plus en plus nettement, l’Establishment.

Six électeurs conservateurs sur dix et un électeur labour sur trois ont choisi le Brexit. L’Ecosse est la seule partie du Royaume-Uni à présenter un vote clair : l’ensemble des comtés a voté majoritairement en faveur du maintien. L’Angleterre est majoritairement favorable au Brexit mais les divisions qui lacèrent la société britannique y sont patentes : en fonction de l’âge, de la classe sociale, du niveau d’études… En Irlande du Nord, la carte des votes pour le maintien ou la sortie recoupe dramatiquement les divisions confessionnelles. Les circonscriptions industrielles du Pays-de-Galles ont déjoué les pronostics en plébiscitant la sortie. Cameron pourra longtemps repenser à la manière dont il a géré la crise de l’acier. A Sunderland, dans le heartland travailliste, le Brexit l’emporte avec 71 % des voix. Témoignage de la manière dont bon nombre de communautés, notamment dans les anciens bastions industriels, se sentent marginalisées. Elles ont donc répondu à leur manière à Westminster qu’elles accusent d’abandon.

Le résultat du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne a pris tout le monde par surprise. L’équipe qui menait campagne en faveur de la sortie, en premier lieu. Même les bookmakers, qui se sont révélés ces derniers mois bien plus fiables que les instituts de sondage outre-Manche, ont changé leur cote au dernier moment, c’est-à-dire une fois que les bureaux de vote étaient clos. C’est dire combien le peuple britannique a déjoué tous les pronostics, que ce soit à Londres ou à Bruxelles.

La victoire surprise du Brexit

Du côté des instances européennes, chacun pensait avoir fait le plus dur à l’occasion de la renégociation des conditions d’adhésion du Royaume-Uni entre fin 2015 et début 2016. Le sommet européen des 18 et 19 février 2016 a d’ailleurs accouché, dans une dramaturgie savamment mise en scène, d’un nouveau statut dérogatoire pour le Royaume-Uni. Le premier ministre britannique d’alors a obtenu, à l’issue de cette période, que soient gravés dans le marbre une Europe à la carte, un retour en arrière sur le traitement égal des citoyens de l’Union européenne dans l’ensemble des pays membres, un recul sur l’objectif d’une Europe toujours plus intégrée. Pour Bruxelles, ces concessions étaient la garantie que la Grande-Bretagne finirait par rester dans l’Union, puisque c’était la promesse que lui avait faite David Cameron.

Les instances communautaires se montraient d’autant plus confiantes dans l’issue du référendum que l’autre grand parti structurant de la vie politique outre-Manche, le parti travailliste (ou Labour), s’était clairement engagé en faveur du maintien dans l’Union européenne, suivant en cela la position des organisations syndicales. L’essentiel de la gauche britannique a mis en avant les avancées que l’Europe a permises en matière de législation sociale en Grande-Bretagne : droit à ne pas être victime de discrimination en fonction de l’âge, du genre, de la religion, du handicap, de l’orientation sexuelle, de son appartenance ethnique ; droit au congé maternité et au congé parental ; congés payés ; limitation du temps de travail à 48 heures hebdomadaires ; avancées pour les travailleurs précaires et les intérimaires… La hiérarchie des normes permet aussi aux syndicats de pouvoir saisir la Cour européenne de justice ou la Cour européenne des droits de l’Homme en cas de jugement défavorable sur des conflits judiciaires à caractère social. Ce sont ces réalisations que le Trade Unions Congress défendait [1]. Comme au sein de la social-démocratie européenne, le bien-fondé de l’adhésion à l’Union apparaissait, pour la grande majorité, comme une évidence et nul ne prêtait attention au questionnement par les peuples de ce choix politique. Y compris puisqu’en Irlande, les électeurs, après avoir voté « Non » au traité de Lisbonne, avaient fini par se prononcer pour le « Oui ». Dans le camp social-démocrate, la certitude d’être dans son bon droit en défendant la construction européenne confinait à l’arrogance

Le résultat final – et l’ampleur de la victoire du Brexit : 4 points et 1,3 millions d’écart avec le score enregistré par le camp du maintien, la bascule du Pays-de-Galles en faveur de la sortie – a donc provoqué un véritable séisme politique. D’autant que ni Boris Johnson ni Michael Gove, les principaux hérauts conservateurs du camp « sortiste », encore moins Nigel Farage, désormais ex leader de United Kingdom Independance Party – pour lequel le Brexit était « le combat d’une vie » – n’avaient de plan B. Cela explique d’ailleurs la période d’incertitude qui s’est ouverte le 24 juin et qui, faute d’une orientation claire qui se faite encore attendre, n’est pas prête d’être refermée.

Le Brexit révélateur d’un royaume désuni

Le Brexit a donc mis à nu les divisions extrêmement profondes qui écartèlent la société britannique [2], une des plus inégalitaires d’Europe. La cartographie du vote « Leave » montre, de manière assez claire, que ce sont les personnes et les régions qui se sentent le plus fragilisées par les politiques d’austérité menées par les gouvernements britanniques successifs qui ont voté en faveur de la sortie de l’Union européenne.

En premier lieu, les jeunes ont clairement voté en faveur du maintien quand les personnes âgées ont opté pour la sortie. Dans la tranche 18-24 ans, 73% de ceux qui se sont déplacés aux urnes ont choisi le vote « remain ». Les plus de 65 ans ont utilisé le bulletin Brexit à plus de 60%. Il faut cependant préciser que seuls 40% des moins de 25 ans ont pris la peine d’aller voter.

Une autre fracture, sociale cette fois, est apparue en fonction du sentiment d’appartenance de classe. Un sondage réalisé par l’institut ICM les 29 et 30 mai rappelle que les catégories les plus favorisées tendent à voter pour le maintien dans l’Union quand les travailleurs manuels et les allocataires des aides sociales penchent vers la sortie. C’est même la catégorie des salariés qualifiés qui plébiscite le Brexit avec 68% des intentions de vote. Comme pour les études d’opinion relatives à l’âge, le sondage d’ICM s’inscrit dans une continuité par rapport aux précédentes enquêtes. Les éléments disponibles dans les sondages post référendum n’ont pas invalidé ces observations.

Il n’y a là aucune surprise à avoir. La « classe sociale », pour reprendre la terminologie britannique, des travailleurs qualifiés a connu ces dernières années une nouvelle vague de suppressions de postes de travail et de destruction d’emploi. Le partage des intentions de vote en fonction de l’appartenance de classe est complété par un positionnement en fonction du niveau d’études. Les Britanniques qui ont un niveau équivalent au brevet des collèges ou inférieur sont 68% à choisir le Brexit alors que les détenteurs d’un diplôme universitaire sont 78% à choisir le maintien.

Les bataillons du « Leave » se recrutent parmi les moins diplômés, les ouvriers et les employés, les retraités… chez ceux qui ont besoin d’une protection que le welfare state ne leur apporte plus. Les retraités dont le quotidien dépend de la santé des fonds de pension, par nature volatils ; les moins diplômés, mal armés pour affronter l’évolution de l’économie britannique dans l’ère du digital ; les ouvriers qui prennent de plein fouet la mondialisation, à l’instar des sidérurgistes de Port-Talbot au Pays-de-Galles, dont l’avenir est menacé par le dumping chinois… ce sont eux qui ont tiré la Grande-Bretagne en dehors de l’Union européenne.

Carte des résultats du vote sur le Brexit.

En jaune, les régions qui ont voté pour rester dans l’Europe. © BBC

Ces fractures de la société britannique existent depuis plus de 40 ans. Elles ont été exacerbées par le thatchérisme, entretenues par les gouvernements Blair et Brown. Jamais réparées, contrairement à ses promesses, par le premier ministre David Cameron. A n’en pas douter, une partie des électeurs britanniques a utilisé le référendum pour exprimer sa colère envers le gouvernement conservateur. Depuis plusieurs mois, il a multiplié les mesures impopulaires et, sous la pression d’une partie de son propre camp, a été contraint de reculer sur certaines : augmentation des frais d’inscription à l’université, réforme radicale de l’aide sociale… Son engagement en faveur du maintien a motivé une partie de l’électorat, minoritaire mais suffisamment importante pour faire basculer le vote, à utiliser le bulletin “Leave” pour le sanctionner.

Rejet de l’establishment

Les Britanniques ont plus largement sanctionné un establishment – partis politiques et presse mainstream, institutions financières et, même, syndicats – très majoritairement pro-européen. Cet establishment, au Royaume-Uni comme ailleurs, est jugé par une partie croissante de la population incapable de répondre aux questions très concrètes que se pose une partie des Britanniques. Si l’on prend l’exemple de la crise de l’acier, il faut se rappeler que le gouvernement de David Cameron s’est opposé à ce que l’Union européenne rehausse ses tarifs douaniers face à la production chinoise [3]. Parce que la Chine allait annoncer trente milliards de livres d’investissement, notamment dans la filière électrique du Royaume-Uni. C’est ce qui permet à la membre du parlement pour Hackney (Londres) et figure de la gauche du parti travailliste, Diane Abbott, de déclarer : « Le vote du 23 juin est un hurlement contre l’establishment, contre Westminster ».

En ce sens, le vote du 23 juin a bien plus de points communs avec le résultat des élections municipales italiennes, qui ont vu le triomphe des listes “5 étoiles”, ou le succès des candidatures Bernie Sanders et Donald Trump aux Etats-Unis, qu’avec le résultat du référendum organisé en France en 2005 sur le Traité constitutionnel européen. Les directions des partis traditionnels sont rejetées, y compris par leurs propres adhérents. C’est d’ailleurs une des raisons qui explique pourquoi Jeremy Corbyn a été élu leader du parti travailliste avec 59,5% des voix contre 4 candidats représentant l’establishment [4].

La question proprement européenne a d’ailleurs été la grande absente de la campagne référendaire. A telle enseigne que, au soir du jeudi 24 juin, donc quelques heures après la clôture du scrutin, l’entrée la plus demandée sur les moteurs de recherche en Grande-Bretagne était « qu’est-ce que l’Union européenne ». A l’opposé, la campagne qui a marqué, en France, le référendum sur le Traité constitutionnel européen avait été l’occasion d’un grand débat sur le texte que tout un chacun avait tenté de s’approprier, malgré sa complexité.

L’immigration au cœur de la campagne anti-Europe

Dans les éléments les plus marquants de la campagne britannique figure l’immigration, au cœur du récit europhobe distillé par le gouvernement conservateur et les médias. En effet, l’essentiel de la presse quotidienne britannique a pris parti pour le Brexit. Seuls trois titres : The Mirror, tabloïd de centre-gauche ; The Guardian, quotidien de centre-gauche, et le Financial Times ont choisi de défendre le maintien dans l’Union européenne. Mais les publications les plus vendeuses : Daily Mail, Daily Telegraph, Times, Sun… ont colporté une ligne violemment anti-européenne, ne masquant pas leur hostilité à l’immigration et flattant un nationalisme anglais en pleine résurgence.

Si elle n’a pas joué le rôle central dans la détermination d’un vote en faveur du Brexit bien plus protéiforme que l’on voudrait le croire, l’utilisation quasi hystérique de l’immigration – y compris par les très rares membres travaillistes du parlement qui ont fait campagne en faveur de la sortie – a fini par produire ses effets les plus néfastes. Ainsi, les crimes de haine (appellation officielle qui regroupe des propos racistes aux agressions physiques) ont connu une hausse de 500% dans la semaine qui a suivi la publication des résultats du référendum. Alors que la moyenne hebdomadaire en Grande-Bretagne se situe aux alentours de 60 signalements, la police en a décompté 331 [5]. Depuis plusieurs années, la question de l’immigration est utilisée comme outil politique par de nombreux partis ouvrant la porte à de nouvelles dérives.

Chacun a pu s’en rendre compte lorsque le parti europhobe et xénophobe UKIP (United Kingdom Independance Party) est devenu le premier parti du pays à l’occasion des élections européennes de 2014. Il a obtenu 26,77% des suffrages et 24 sièges au parlement de Strasbourg [6]. Prenant la mesure d’une formation qui tend à mordre sur leur électorat traditionnel, plutôt que de défendre une vision ouverte de l’immigration, les conservateurs ont commencé à évoquer les mouvements migratoires comme un problème, générateur de distorsion dans la répartition des richesses mais aussi de criminalité en hausse… Le parti conservateur a axé, dès le lendemain des élections européennes de 2014, son orientation sur la limitation de la liberté de circulation à l’intérieur de l’espace européen, d’une part, et sur la restriction des aides sociales aux immigrants intra-européens, de l’autre. On retrouve ces deux axes dans les négociations et l’accord qu’a obtenu David Cameron avec l’Union européenne au printemps 2016.

Comme très souvent en période de crise, l’immigration cristallise les angoisses populaires. Ainsi, les études d’opinion menées en Grande-Bretagne placent les immigrés, qu’ils soient intra ou extra-européens, comme le problème majeur pour la société britannique. La dernière étude en date a été menée en janvier 2016 par l’institut YouGov [7]. Elle confirme le phénomène et son ancrage puisqu’en juin 2015, une étude similaire donnait des résultats très proches.

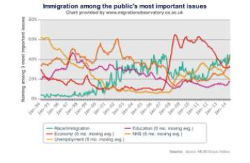

Les études de long terme fournies par le Migration Observatory [8], un groupe de recherche universitaire sur les migrations basé à l’université d’Oxford, confirment la persistance du questionnement sur l’immigration et la croissance du « niveau de préoccupation » exprimé au fil des ans par les Britanniques.

C’est cette réalité et sa persistance à haut niveau qui ont amené le Labour Party à intégrer la notion de contrôle de l’immigration dans son manifeste pour les élections générales de mai 2015 [9]. Le texte est très clair sur le sujet : « Le Labour s’est trompé sur la question de l’immigration dans les années passées. Mais Ed Miliband a impulsé une nouvelle approche : il faut contrôler l’immigration et son impact sur les communautés locales. La Grande-Bretagne a besoin de règles en matière d’immigration qui soit à la fois fermes et équitables » [10]. Ce texte est toujours visible sur le site du Labour party, témoignant que la doctrine officielle n’a pas – encore – changé sur la question.

L’immigration a toujours été, quel que soit le pays étudié, un bouc émissaire facile pour expliquer les difficultés économiques et sociales dont est victime la classe ouvrière. La Grande-Bretagne n’échappe pas à la règle. Mais elle a ceci de particulier que la campagne anti-immigrés y est alimentée, depuis de nombreuses années, par le gouvernement conservateur et la presse de droite. Ainsi, en janvier 2014, un article du quotidien conservateur The Daily Telegraph déclarait : « Le Royaume-Uni doit réformer son système de protection sociale pour le rendre moins facile à exploiter. Cela n’a aucun sens que les contribuables qui ont payé toute leur vie soutiennent généreusement ceux qui viennent d’arriver ». Ce faisant, il se faisait l’exact écho des mesures prônées par l’aile la plus à droite du parti conservateur.

Dans le récit tory, l’immigration massive serait, essentiellement, provoquée par l’Union européenne qui a sacralisé le principe de libre-circulation des personnes au même titre que celui de libre-circulation des marchandises. Comme partout en Europe, le gouvernement britannique a beau jeu d’accuser l’Union européenne de tous les maux. Certes, la hiérarchie des normes a modifié fondamentalement le rôle des parlements nationaux. Certes, la Commission européenne impose son agenda. Mais, encore faut-il le rappeler, elle le fait en accord et en lien étroit avec le conseil européen, composé des chefs des 28 gouvernements des pays membres. Et les membres de la commission européenne sont, bien souvent, plus porteurs des intérêts nationaux qui ont prévalu à leur nomination par leurs exécutifs respectifs que mus par un projet politique proprement européen. Les majorités politiques nationales jouent la facilité en se cachant derrière la hiérarchie des normes en omettant d’évoquer le principe de subsidiarité, qui en est le corollaire, pour masquer leurs propres responsabilités que ce soit dans la mise en œuvre du projet libéral de dérégulation, aujourd’hui majoritaire en Europe, et sa traduction dans les espaces nationaux.

A titre d’exemple, ce n’est pas l’Europe qui met à bas le National Health Service, le service de santé dont la Grande-Bretagne est très fière. C’est bien la majorité parlementaire dirigée par le Premier ministre David Cameron. Ce n’est pas l’Europe qui impose la réduction du nombre de bénéficiaires et celle du montant des allocations versées aux citoyens du Royaume-Uni. Ces mesures sont bel et bien annoncées dans le manifeste conservateur en vue des élections générales de mai 2015. Pourtant, pendant ses dix ans passés à la tête des Tories et six à la tête du Royaume-Uni, Cameron n’a eu de cesse que de vilipender l’Union européenne et d’en faire la source de tous les maux. Il a bénéficié, dans cette bataille culturelle, de l’aide précieuse des quotidiens de presse les plus vendus du Royaume-Uni.

La victoire invisible du Brexit de gauche

Il s’est trouvé un autre courant pour porter la critique de l’Union européenne. Si l’essentiel des partis progressistes britanniques ont fait campagne pour le maintien, une minorité a défendu la cause d’un Brexit de gauche. La plus visible et la plus connue des organisations qui a défendu cette orientation demeure le Socialist Workers Party, parti trotskiste non membre de la IVe internationale. Ce dernier a été à l’initiative d’une « campagne unitaire de gauche » pour promouvoir la sortie, campagne qui l’a vu partager les estrades aux côtés du Communist Party of Britain, de l’Indian Workers Association, du groupe Counterfire et du Rail and Maritime Transport Union.

Dans les colonnes de son organe de presse, Socialist Worker, le SWP a affirmé que la formation du « Lexit », comme cette campagne s’est surnommée, constituerait « une alternative pour ceux font face à un choix dégoûtant entre la campagne pro-business [du premier ministre David Cameron] pour rester dans l’Union européenne et les campagnes en faveur du Brexit dominées par la droite xénophobe ». Pour marginale qu’ait été cette orientation, elle a pu bénéficier d’une audience plus large que sa mesure, notamment dans les bastions ouvriers de la gauche que sont, par exemple, Manchester et Liverpool. Ces deux cités sont des places fortes de la gauche critique, voire de l’extrême-gauche, britannique.

Le « Lexit » a pu profiter, aussi, du précédent créé par la crise grecque. Fin juin 2015, alors que les tensions entre le nouveau gouvernement d’Athènes, dirigé par Alexis Tsipras (leader de Siryza), et l’Union européenne étaient à leur comble, plusieurs initiatives de solidarité avec le peuple grec ont vu le jour. Outre la prise de position de 19 membres travaillistes du parlement, dont Jeremy Corbyn, en faveur d’un allègement de la dette grecque puis celle, convergente, de la première ministre écossaise, la nationaliste Nicola Sturgeon, une initiative individuelle a fait grand bruit. Thom Feeney, un Londonien de 29 ans travaillant dans un magasin de chaussures, a lancé un crowdfunding (levée de fonds citoyenne). Elle avait pour objectif d’alimenter un fonds de sauvetage de la Grèce. Initiée le lundi 29 juin, la campagne a récolté 800 000 euros en moins de deux jours, pour un objectif de 1,6 milliards, soit le montant du remboursement que la Grèce devait verser au Fonds monétaire international le 30 juin. A l’évidence, la brutalité avec laquelle la troïka composée de l’Union et de la Banque centrale européennes ainsi que du Fonds monétaire international a traité la Grèce a laissé des traces dans la frange la plus progressiste de l’électorat britannique.

Mais, au final, cette voix n’a pas réussi à percer de manière audible dans la campagne nationale. Et aujourd’hui, les observateurs autorisés ne retiennent du Brexit que son caractère xénophobe et populiste. La victoire du « Lexit » est invisible du Britannique lambda.

L’avenir du Royaume-Uni en questions nationales

L’importance accordée à l’immigration par les commentateurs, dans l’analyse des résultats, masque mal leur difficulté à prendre en compte ce qui apparaît comme le nouvel enjeu clé : les questions nationales en Grande-Bretagne. Plusieurs conceptions se confrontent dans cette aire géographique. Les nationalistes gallois et écossais, orientés à gauche, sont porteurs d’une vision ouverte de leur espace historique, donc accueillante et incluse. En revanche, le nationalisme anglais se nourrit d’autre chose.

L’émergence du nationalisme anglais – à ne pas confondre avec le nationalisme britannique – est une donnée relativement nouvelle au sein du Royaume-Uni. Il se traduit par un rejet de l’Union européenne et une méfiance vis-à-vis de l’immigration. L’Angleterre est, il est vrai, une des composantes de la Grande-Bretagne qui a le plus souffert de la désindustrialisation menée par les gouvernements conservateurs de Margaret Thatcher et parachevée par le travailliste Tony Blair. Le cœur du Royaume-Uni n’a pas réussi à mener sa transition économique. Le Pays-de-Galles a bénéficié des aides de l’Union européenne tandis que l’Ecosse a bénéficié de la rente pétrolière. Il y a donc, comme toujours, une raison économique et sociale derrière la montée du nationalisme anglais. Mais si elle est nécessaire, elle n’est pas suffisante pour en comprendre la dynamique.

C’est bien d’une crise d’identité anglaise dont il faut d’abord parler. L’Angleterre s’est vécue, collectivement, au fil des siècles, comme le cœur et le moteur de la Grande-Bretagne, ce pays construit par l’ajout successif du Pays-de-Galles, soumis par Henri II Plantagenêt au 12e siècle ; de l’Irlande, dont la conquête est entamée par le même monarque ; de l’Ecosse, plus tardivement, dans la conflictualité mais aussi par les jeux d’alliance notamment matrimoniaux. L’identité anglaise a, par la suite, été le cœur de l’Empire britannique jusqu’à la décolonisation. Elle revêt des aspects ambivalents où l’attachement au parlementarisme est aussi fort que celui à la monarchie. Ce paradoxe apparent est résolu par la locution qui caractérise « le roi en son parlement », indiquant que les pouvoirs royaux sont issus de facto de l’acceptation des membres du parlement. Ce choix sanctionne plusieurs siècles de confrontation entre les rois d’Angleterre et le Parlement, avec plusieurs moments clés dont l’adoption de la Magna Carta, la « Grande charte » en 1215, après une révolte des barons contre le mal aimé Jean Ier « sans terres » et la décapitation du roi Charles Ier Stuart, le 30 janvier 1649. L’identité anglaise est donc marquée par une confrontation, parfois violente, avec le pouvoir. C’est celle des chartistes mais aussi des multiples formes qu’a pris la contestation politique : levellers, églises dissidentes, syndicalistes…

Mais elle est aussi impériale à sa manière qu’a pu l’être l’identité française annexant les colonies pour « apporter la civilisation » aux peuples forcément « barbares ». Questionnée par la décolonisation, l’identité anglaise va être percutée, à la fin des années 90, par la devolution. Le gouvernement travailliste de Tony Blair accepte de transférer une partie des pouvoirs du gouvernement central aux parlements qu’il vient de créer en Ecosse, au Pays-de-Galles et en Irlande du Nord. C’est la fin d’une vision anglo-centrée du Royaume-Uni et le début d’une lente – et surtout inachevée – évolution du pays vers une forme spécifique de fédéralisme. Mais les Anglais se sentent dépossédés d’une part de leur histoire et donc de leur identité. D’autant que l’Angleterre ne bénéficie d’aucune compensation ou d’aucune reconnaissance. Le gouvernement britannique est en même temps celui de l’Angleterre puisque cette dernière ne dispose pas d’un parlement régional. Ce hiatus est d’autant plus fort qu’une partie des lois votées par la chambre des Communes ne s’applique plus, désormais, à l’Ecosse, par exemple. Ainsi va émerger la revendication, désormais inscrite dans l’agenda conservateur, de lois proprement anglaises votées par les seuls membres anglais du Parlement, c’est-à-dire les représentants des constituencies [11] situées dans l’espace géographique proprement anglais.

Dans ce contexte, le transfert de pouvoir inhérent à l’appartenance à l’Union européenne apparaît, pour les nationalistes anglais, comme une nouvelle dépossession des pouvoirs dévolus à l’Angleterre. Qu’elle soit présentée comme une question de « souveraineté du parlement » ou comme un refus de la « technocratie de Bruxelles », le résultat est le même. Si la frustration est générale, elle n’est pas ressentie de la même manière par tout un chacun. La classe ouvrière se désespère de voir les bassins industriels dévastés quand les petits aristocrates désargentés pleurent la fin de la chasse à courre. Il n’y a guère que les étudiants, nourris par les échanges Erasmus dans un sens ou dans l’autre, et, globalement, la bourgeoisie d’affaire pour être majoritairement favorables au projet européen en Angleterre.

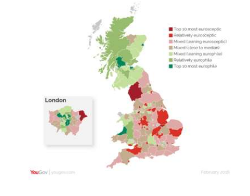

Ainsi, la carte du rapport à l’Europe par comtés réalisée par l’institut de sondages YouGov démontre le caractère majoritairement favorable à la sortie des comtés anglais. Il contraste très nettement avec l’orientation favorable au maintien que l’on observe dans les comtés gallois et écossais.

La crise des nationalités s’aggrave

| Nation | Sortie | Maintien | Participation |

| Angleterre | 53,4% (15 188 406 voix) | 46,6% (13 266 996 voix) | 73% |

| Irlande du Nord | 44,2% (349 442 voix) | 55,8% (440 707 voix) | 62,7% |

| Ecosse | 38% (1 018 322 voix) | 62% (1 661 191 voix) | 67,2% |

| Pays de Galles | 52,5% (854 572 voix) | 47,5% (772 347 voix) | 71,7% |

Les résultats du référendum par nations

Depuis la publication des résultats du référendum, le gouvernement écossais a annoncé qu’il tiendra une nouvelle consultation sur l’indépendance de l’Ecosse. Les nationalistes de Plaid Cymru demandent également un référendum sur l’indépendance du Pays-de-Galles. Mais c’est probablement en Irlande du Nord que la situation est la plus préoccupante. La cartographie des résultats du référendum sur l’Union européenne recoupe celle des ruptures confessionnelles. Le camp catholique et favorable au rattachement à la République d’Irlande s’est prononcé pour le maintien en Europe ; le camp protestant et lié à la Grande-Bretagne affiche son orientation en faveur du Brexit. Fort de ce constat, le Sinn Féin a déjà annoncé qu’il demandera un référendum sur le rattachement de l’Irlande du Nord à la République d’Irlande, tenant compte des résultats à Belfast et alentours. Cette proposition n’a pas été écartée par le premier ministre de la République d’Irlande [12]. De fait, le référendum initié par Cameron pour réunifier le parti conservateur a pour effet d’écarteler les différentes composantes de la Grande-Bretagne. Alors que d’aucuns voient dans les résultats le début de l’effondrement de l’Europe, c’est le Royaume-Uni qui est au bord de l’explosion.

Les Ecossais sont ceux qui peuvent, aujourd’hui, aller le plus loin. Certes, ils ont perdu une première manche, après l’échec du référendum sur l’indépendance de 2014. A l’issue d’une campagne qui a vu les travaillistes alliés aux conservateurs contre l’indépendance, le « Non » l’avait remporté avec 55,3% des voix le 18 septembre 2014. Mais le Brexit change la donne. Dans une nation largement europhile, la première ministre écossaise, et leader du Scottish National Party (nationalistes de gauche), a clairement indiqué que sa priorité est de sécuriser les liens entre l’Ecosse et l’Union européenne. Elle l’a rappelé devant le parlement écossais mardi 28 juin au matin à l’occasion d’une déclaration solennelle. Nicola Sturgeon fait actuellement le forcing, tout comme le maire de Londres, le travailliste Sadiq Khan, et le ministre en chef de Gibraltar, pour participer aux négociations, quand la première ministre britannique se décidera à activer l’article 50 du Traité de Lisbonne, qui ouvre la voie aux négociations en vue du départ. Elle estime, au vu du précédent du Groenland et des îles Féroé (qui ont obtenu de ne pas être intégrées à l’Union européenne après le « oui » des Danois lors de leur référendum), que l’Ecosse n’est pas forcément liée par le Brexit. Mercredi 29 juin, la première ministre écossaise s’est rendue à Bruxelles pour discuter directement avec les membres de la Commission européenne et le président du parlement européen, dans ce sens. Lors de sa déclaration devant le parlement, Nicola Sturgeon a clairement exprimé que, oui, l’idée d’un deuxième référendum sur l’indépendance se situe dans la perspective du maintien de l’Ecosse dans l’Union européenne.

Poursuivant un objectif similaire, la leader du parti nationaliste gallois Plaid Cymru évoque la perspective d’un référendum pour l’indépendance du Pays-de-Galles dans le cadre d’une « nouvelle union de nations indépendantes travaillant ensemble pour le bien commun ». Elle n’a cependant pas précisé dans quels délais un tel référendum pourrait se tenir. Contrairement à l’Ecosse où le SNP domine nettement le paysage politique [13], Plaid Cymru regagne du terrain mais, avec 21 % des suffrages, le parti est encore loin du compte. Il faut donc désormais convaincre les Gallois. Avant le référendum, en moyenne, 10% d’entre eux étaient favorables à l’indépendance alors qu’une large majorité souhaite avant tout que l’Assemblée nationale galloise obtienne plus de pouvoirs dans le cadre de la dévolution. Après la publication des résultats du référendum, ce sont 28% des Gallois qui se prononcent en faveur de l’indépendance si cela permettait au Pays-de-Galles de rester dans l’Union européenne [14]. La leader de Plaid Cymru, Leanne Wood, fait le pari que la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne changera les mentalités.

Un système politique ébranlé

Au sein des deux partis majeurs de la vie politique outre-Manche : le parti conservateur et le parti travailliste, le résultat du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne a provoqué des secousses de grande ampleur. Première victime de ce qui apparaît, pour Westminster, comme un désastre, le Premier ministre David Cameron a démissionné dès l’officialisation des résultats. Quelques heures plus tard, le leader travailliste a été mis en accusation par le Parliamentary Labour party, le groupe parlementaire, une des trois composantes organiques du parti travailliste avec les syndicats affiliés et les adhérents directs.

David Cameron s’était refusé à démissionner en cas de victoire du Brexit. Il l’avait rappelé à plusieurs reprises. Mais la nature de la campagne, qui a volé très bas des deux côtés, ne laissait guère de place à un gentlemen agreement. Comme dans toute guerre civile, celle qui agitait le camp conservateur n’a pas permis de compromis. Cameron en a tiré les conséquences et a présenté sa démission alors que, la veille, 86 membres tories du parlement avaient écrit un courrier assurant leur leader de leur soutien même en cas de victoire du camp sortiste.

Les deux candidats à sa succession étaient connus. Boris Johnson – qui faisait figure de grand favori à la succession de David Cameron – n’a finalement pas réussi à être l’un d’entre eux. Le maire de Londres a été brutalement poussé sur la touche par son allié de la campagne en faveur de la sortie Michael Gove. Ce dernier, considéré comme double traître, a été puni sèchement par les membres conservateurs du parlement. George Osborne, à l’époque chancelier de l’Echiquier (ministre des Finances) et dauphin de David Cameron, n’a même pas osé se présenter. Après la défection de la tenante du Brexit Andrea Leadsom, qui s’est posée en héritière de Margaret Thatcher[15], Theresa May a pris les clés du 10 Downing Street sans coups férir. Elle a confirmé, dès sa prise de pouvoir qu’il n’y aurait pas de second référendum, que la Grande-Bretagne sortira effectivement de l’Union européenne et qu’elle ne convoquera pas d’élection générale anticipée.

Leader du parti travailliste depuis septembre 2015, Jeremy Corbyn pariait justement sur un scrutin parlementaire dans la foulée du référendum. Cette perspective l’a mis en grande difficulté. Dès les résultats définitifs connus, il a été pris pour cible par son opposition. Tony Blair, ancien premier ministre, a critiqué un positionnement « tiède » du Labour dans la campagne référendaire. Lord Mandelson, ancien ministre de Blair et ex commissaire européen, a tapé plus durement encore. Il a dénoncé « l’étrange mutisme » du leader travailliste avant d’indiquer que « lorsque (Corbyn) a pris la parole, ses messages étaient assez mitigés ». Le discours critique du membre du parlement pour Islington-North sur l’Union européenne austéritaire, son refus de considérer l’immigration comme « un problème » et sa décision de ne pas partager de tribune avec David Cameron pendant la campagne ont été particulièrement mis en cause par la droite travailliste.

Jeremy Corbyn a préféré ne pas répondre. Son équipe a fait circuler un argumentaire, dès les premières heures du jour, pour tenter de donner une ligne politique claire. Selon le document que s’est procuré The Spectator, les électeurs travaillistes auraient utilisé le référendum pour « virer le gouvernement conservateur » puis affirme que « Jeremy Corbyn a montré qu’il est bien plus près du centre de gravité politique britannique que n’importe quel autre responsable politique. Il est le seul à pouvoir unifier un pays divisé car il est capable de parler aux deux camps (celui du Brexit et du remain) ».

Cette feuille de route a déclenché la fureur des opposants au leader, issu de l’aile gauche du Labour. Deux membres du parlement travaillistes, Margaret Hodge et Ann Coffey, ont déposé dès le lendemain du référendum une motion de défiance vis-à-vis du leader du Labour. Témoin de la crise que traverse le Labour, cette motion a été votée par 172 membres du parlement contre 40 qui soutiennent leur leader. Depuis, Owen Smith, membre du parlement pour Pontypridd, défie Corbyn dans un scrutin interne visant à désigner le nouveau leader travailliste. Pourtant, grâce notamment à l’afflux de nouveaux adhérents, Jeremy Corbyn, qui incarne l’aile gauche du Labour, devrait retrouver son mandat lors de la conférence annuelle prévue pour le 24 septembre 2016. S’il est bien élu, il aura donc la responsabilité de gérer la riposte du principal parti de gauche britannique aux positions du gouvernement conservateur. Et de lui ouvrir une perspective alors que les négociations en vue de la sortie effective devraient commencer à la fin de l’année 2016.

Pas de second référendum en vue

Pour l’heure, les éléments connus écartent la possibilité d’une remise en cause du vote des Britanniques. David Cameron a affirmé, dans une déclaration lundi 27 juin, qu’il n’y aurait pas de second référendum. L’encore leader du parti travailliste et donc de l’opposition, Jeremy Corbyn, fait partie de ceux qui demandent que l’article 50 soit activé le plus rapidement possible, en respect de la démocratie. Certes, plusieurs membres du parlement, de tous bords, se sont positionnés pour que le Parlement s’affranchisse du vote des citoyens. Ils proposent que la Chambre des Communes vote le maintien dans l’Union européenne. Si cette perspective devait se concrétiser, la crise entre l’establishment et les électeurs deviendrait paroxystique. Enfin, Theresa May, dès sa prise de fonction au mois de juillet, a écarté le recours à un second référendum et confirmé, au contraire, que la Grande-Bretagne prendra le chemin de la sortie.

A cette fin, elle a confié tous les postes gouvernementaux relatifs aux relations internationales à des personnalités qui étaient engagées en faveur de la sortie. Il a fallu néanmoins attendre le 31 août et le retour des vacances de la Première ministre britannique pour qu’un début d’orientation soit fixé quant à la feuille de route que le Royaume-Uni tiendra dans ses négociations avec l’Union européenne. Il s’agit d’une confirmation : tâcher de garder l’accès au marché unique sans avoir à « subir » la libre circulation des personnes. Enfin, il semblerait que Theresa May prenne le risque d’activer l’article 50 du Traité de Lisbonne sans passer par le Parlement. Elle sait que les partisans de la sortie y sont minoritaires. Elle mesure aussi qu’elle ne peut pas prendre le risque de voir le Brexit, décidé à une majorité de 1,3 millions de Britanniques, remis en cause de quelque manière que ce soit par une représentation parlementaire totalement désavouée sur ce sujet, pour ne pas parler des autres.

Par ailleurs, il faut relever que l’Union européenne, que ce soit par la voix des dirigeants institutions ou par celle des chefs d’Etat ou de gouvernement, entend ne pas traîner en besogne pour que la Grande-Bretagne quitte effectivement l’Union européenne. Il est à prévoir que les discussions seront tendues et que ni la Commission ni les responsables politiques européens ne feront de cadeaux au gouvernement de Londres. Leur objectif est d’éviter toute contagion. Or, déjà, l’exigence d’une consultation sur le maintien dans l’Union grandit aux Pays-Bas. Dans d’autres pays, le rejet de l’Union européenne est encore plus puissant qu’en Grande-Bretagne. Ainsi, selon un sondage récent mené sur un échantillon de 10 000 personnes dans dix pays d’Europe, la Grèce puis la France sont les deux pays les plus « europhobes » de l’Union… Pour les principaux leaders européens, dont Martin Schultz, président de l’Europarlement s’est fait le porte-parole, l’urgence est de refermer la boîte de Pandore qu’a ouverte David Cameron en initiant le référendum sur le Brexit en 2015.