Par Serge Wolikow

Historien, professeur émérite de l’université Bourgogne-Europe, président de la Fondation pour la mémoire de la déportation, président du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri.

L’Humanité, le 27 janvier 2025.

Lire sur le site du journal

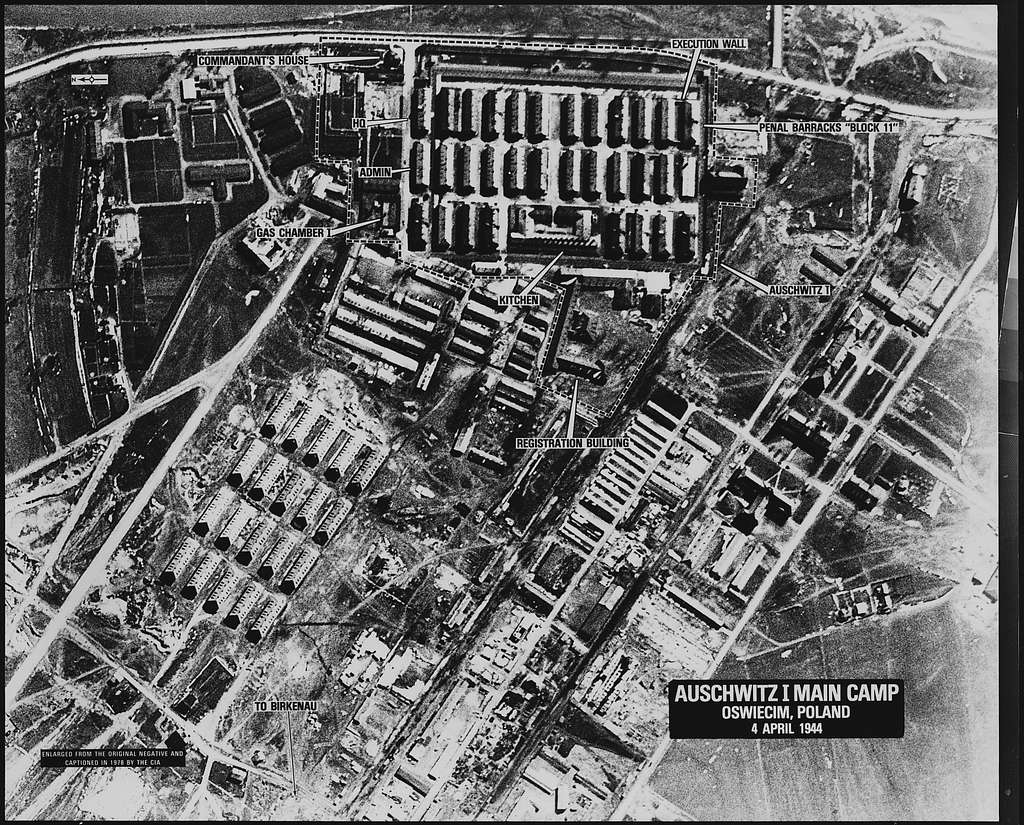

Le 27 janvier 1945, l’Armée rouge libère Auschwitz, le plus grand camp d’extermination nazi. Les soldats soviétiques découvrent des installations imposantes, dont des crématoires sont en grande partie détruits, et les quelques milliers de survivants parmi les déportés pour la plupart évacués dans une macabre « marche ».

Lorsque les troupes de l’armée soviétique se présentent devant les barbelés du camp d’Auschwitz, celui-ci a été en grande partie évacué de ses détenus – plus de 60 000 – et ses installations de mort ont été en partie détruites par les SS. Ils avaient tenté, comme dans les autres centres d’extermination tels Treblinka ou Majdanek, d’éliminer les déportés et d’effacer les traces de leur entreprise criminelle. Cependant, environ 7 000 survivants, malades ou qui ont réussi à se cacher, sont présents à l’arrivée de l’Armée rouge.

Du fait de l’avancée des troupes soviétiques et des reculs de la Wehrmacht, c’est dans la précipitation qu’a été prise la décision de l’évacuation. Le 18 janvier, sur ordre de Himmler, le départ des détenus valides et l’élimination des malades est organisée. Depuis plusieurs semaines, la destruction des chambres à gaz et des fours crématoires avait été entreprise. Les installations de ce camp, le plus vaste établissement concentrationnaire nazi, avaient déjà été endommagées par des bombardements alliés sur les usines chimiques et métallurgiques dès l’automne.

D’autre part, la révolte désespérée des Sonderkommandos début octobre a entraîné un nouveau cycle de terreur et commencé la destruction des équipements de l’extermination. Le 7 octobre 1944, la SS décide de réduire de 300 l’effectif des kommandos de deux crématoires. Les détenus, tous juifs, alertés, décident de résister.

Des exécutions sommaires

À l’aide de haches et de pierres, ils attaquent les SS qui tentent de s’approcher et mettent le feu au crématoire. Ceux des autres crématoires, croyant au signal de l’insurrection, passent également à l’action, ouvrant une brèche dans les barbelés, puis dans la clôture et s’enfuient. Les révoltés font sauter un bâtiment à l’aide d’explosifs que leur ont fournis des détenues. Le soulèvement est sauvagement réprimé.

Au cours des combats et lors des représailles, les SS tuent 450 membres des sonderkommandos. Quatre femmes juives employées dans l’usine de munitions, qui avaient fourni les explosifs, sont également pendues publiquement quelques jours plus tard 1.

Pendant que des combats acharnés se déroulent autour du camp, les SS abandonnent l’essentiel du site en emmenant avec eux les détenus dans une tragique « marche de la mort », dans la neige et sans nourriture, vers d’autres camps où les dirigeants nazis comptent toujours exploiter jusqu’à la mort les survivants de ces marches, transportés dans des wagons découverts vers Flossenbürg, Buchenwald, Ravensbrück ou Dachau.

Maurice Cling, dans son livre Un enfant à Auschwitz 2, décrit son déplacement jusqu’à Dachau. Il relate comment, le soir du 18 janvier, il quitte le camp : « À travers les barbelés, je suis du regard les groupes qui s’ébranlent au coin du block. Nous attendons si longtemps que je finis par me demander si nous partirons. Puis notre tour arrive. La nuit est tombée sur Auschwitz. La file des lampes luit au-dessus des poteaux de béton de l’enceinte, les gardes veillent dans les hauts miradors noirs. Les projecteurs de l’entrée plaquent des ombres bizarres sur la neige. Au-delà, l’obscurité est profonde. Pas d’orchestre. Un silence pesant. L’angoisse latente a repris le dessus. Je broie du noir. »

Si le système des barbelés et les portes du camp ne fonctionnent plus dès le 20 janvier, des équipes de SS et de kapos mènent des opérations d’élimination des détenus qui n’ont pas voulu partir. Certains déportés français, notamment ceux qui travaillaient à l’une des infirmeries du camp, ont décrit ces actions destinées à faire disparaître le témoignage des crimes nazis.

Le récit retrouvé et récemment édité de Macha Ravine, résistante juive, retrace les derniers jours tragiques à l’intérieur du camp et montre comment certaines détenues ont réussi à échapper aux procédures sauvages et ultimes d’extermination. « Alors que nous nous croyions définitivement débarrassées des Allemands, le mercredi 24 janvier, dans l’après-midi, apparut un groupe important de SS et de civils allemands, les fameux « triangles verts », qui remplissaient les fonctions de kapos et de tueurs dans les camps. Ils demandèrent la responsable et lui ordonnèrent de réunir toutes les juives, valides et malades. »

La cheffe provisoire du camp leur intime l’ordre : « Les Allemands vous ordonnent de vous réunir sur la place devant l’entrée ; vous ne pouvez faire autrement que de les suivre. » Finalement, les détenues arrivent à se cacher : « Nous restâmes dans notre abri deux jours et trois nuits. (…) Les triangles verts opéraient des descentes surprises dans le camp. (…) La bataille faisait rage tout autour. Des éclairs parcouraient l’horizon, les obus sifflaient au-dessus du camp. (…) Dans la nuit du vendredi, le grondement des canons s’intensifia et se rapprocha. Puis, le samedi 27, au matin, un calme étrange nous enveloppa. (…) Nous nous précipitâmes dehors. Deux soldats barbus et boueux se tenaient devant nous. Nous nous jetâmes à leur cou. Nos larmes jaillirent. » 3

Primo Levi raconte de façon saisissante « l’heure de la liberté » et la stupeur partagée lors du surgissement des soldats soviétiques. « La première patrouille russe arriva en vue du camp vers midi, le 27 janvier 1945 ; (…) quatre jeunes soldats à cheval avançaient avec précaution, la mitraillette au côté, le long de la route qui bornait le camp. Lorsqu’ils arrivèrent près des barbelés, ils s’arrêtèrent pour regarder en échangeant quelques mots brefs et timides et en jetant des regards lourds d’un étrange embarras sur les cadavres en désordre, les baraquements disloqués et sur nous, rares survivants. (…) Ils ne saluaient pas, ne nous souriaient pas ; à leur pitié semblait s’ajouter un sentiment confus de gêne qui les oppressait, les rendait muets et enchaînait leurs regards à ce spectacle funèbre. » 4

Les camps de la mort, impensés de l’offensive « Oder-Vistule »

L’avancée des troupes de l’Armée rouge, au début de l’année 1945, s’inscrit dans un plan offensif connu sous le nom d’opération « Oder-Vistule », avec plusieurs corps d’armée sous la direction du Maréchal Koniev. Cette opération se déploya durant plusieurs semaines, avec l’objectif d’atteindre la Silésie.

La 107e division de la 60e armée, placée sous le commandement du général Petrenko, qui anéantit les forces allemandes autour du camp et de la ville Auschwitz, assura la libération de l’ensemble du système concentrationnaire découvert dans les jours qui suivirent le 27 janvier. Le général soviétique revient dans un ouvrage de réflexion et d’investigation sur les conditions dans lesquelles les combats extrêmement durs se sont déroulés. 5

Il est à la fois marqué par ce qu’il voit dans le camp, dont l’ampleur n’était pas soupçonnée, mais aussi interrogatif sur le fait que cela n’a jamais été mentionné dans les objectifs de l’opération établie par le grand quartier général. Son témoignage est d’autant plus intéressant qu’il atteste de l’engagement militaire des troupes soviétiques face à l’acharnement des armées allemandes, mais aussi comment, durant ces combats, l’image du camp émerge progressivement.

« Commandant de la 107e division d’artillerie, j’ai entendu parler de ce camp pour la première fois au téléphone le 26 janvier. (…) J’avais été appelé par le commandant du 106e corps d’artillerie, le général P. F. Iliykh, pour m’annoncer que les 100e et 322e divisions, en combattant pour libérer Monovitz et Zarki, avaient établi qu’ils s’agissaient de parties d’un grand camp de concentration hitlérien dont le centre se trouvait à Auschwitz. (…) Les hitlériens ont résisté avec la dernière énergie. Nos pertes (…) se montèrent à 180 personnes. La ville fut totalement libérée le 28 janvier et notre division se prépara à traverser la Vistule. »

« Le général F. M. Krasavine, le commandant de la 100e division qui avait pris Auschwitz la veille, m’a appelé et m’a demandé de venir. On m’a amené sur le territoire du camp. Il tombait une légère neige, qui fondait immédiatement. (…) Il commençait à faire sombre, mais nos soldats ont trouvé un appareil et ont fait de la lumière. Des détenus émaciés, en vêtements rayés, s’approchaient de nous et nous parlaient dans différentes langues. Même si j’avais vu bien des fois des hommes mourir au front, j’ai été frappé par ces prisonniers transformés par la cruauté jamais vue des nazis en véritables squelettes vivants. »

Le général Petrenko ne cache pas sa stupeur devant cette vision : « J’avais bien lu des tracts sur le traitement des juifs par les nazis, mais on n’y disait rien de l’extermination des enfants, des femmes et vieillards. Ce n’est qu’à Auschwitz que j’ai appris le destin des juifs d’Europe. C’était le 29 janvier 1945. » Malgré leur surprise, les commandants de l’Armée rouge s’employèrent immédiatement à essayer de soigner, sinon sauver les survivants du camp.

Sur ce point, les témoignages de ces derniers convergent, avec notamment le propos du général Petrenko : « Nous avons envoyé les unités sanitaires des 108e, 322e et 107e divisions sur le territoire du camp. Les médecins de ces trois divisions ont mis en place des lieux pour se laver : tels étaient les ordres de l’armée. Ces mêmes divisions ont organisé l’approvisionnement. On a envoyé des cuisines mobiles. Le deuxième jour, un régiment de réserve de l’armée est arrivé et a libéré nos soldats. »

Ce témoignage important atteste que la contribution des soldats soviétiques à la mise hors d’état nuire des criminels nazis a été décisive. La rapidité et l’intensité de l’engagement de l’armée soviétique ont permis de sauver les survivants des camps sans pour autant que ce soit inscrit dans les objectifs stratégiques militaires de l’armée soviétique, comme d’ailleurs des armées alliées.

Il reste que le choc produit par la découverte et la prise de conscience de la réalité du camp d’Auschwitz ont déclenché une onde de choc portée jusqu’au tribunal de Nuremberg, où les investigations de la commission d’enquête diligentée par les Soviétiques ont permis de constituer une documentation accablante pour les dignitaires nazis et contribué à la définition du crime contre l’humanité et à la notion de génocide.

- Mémoire vivante, bulletin de la Fondation pour la mémoire de la déportation. N° 42 juin 2004 ↩︎

- Un enfant à Auschwitz, de Maurice Cling, éditions l’Atelier, 2008. ↩︎

- Tout voir et ne rien oublier, de Macha Ravine, présenté par Dimitri Manessis, éditions du Rocher, 2023. ↩︎

- La Trêve, de Primo Levi, éditions Grasset, 1966. ↩︎

- Avant et après Auschwitz, Général Petrenko, éditions Flammarion, 2000. ↩︎